千早赤阪村といえば大阪唯一の村で、金剛山の登山口に楠木正成ゆかりの地、そして中津神社の村まつりと、都会では味わえない村の雰囲気を楽しめるという印象があります。

そんな千早赤阪村ですが、先月、異国感溢れるマレーシアの皆さんが、赤阪小学校と千早赤阪中学校を訪問したのです。事前に千早赤阪村の関係者から情報を得た私は、当日取材をさせていただきました。

|

|

|

その日の朝、赤阪小学校に来たところ、ちょうどマレーシアの皆さんが学校に入ってきました。

|

|

「PR」

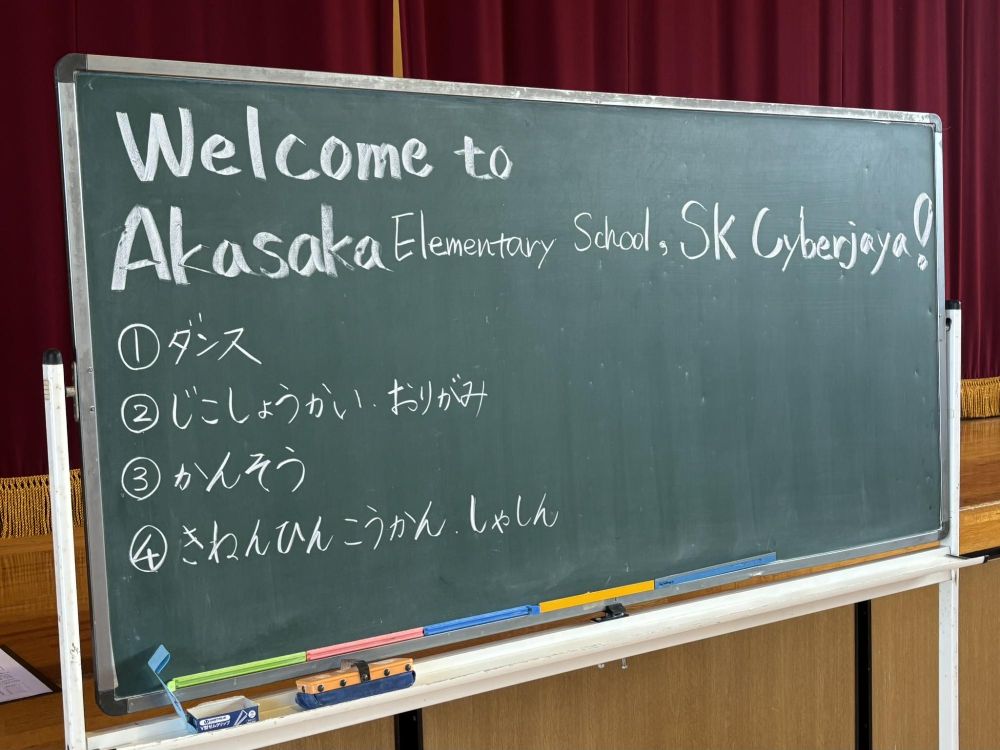

会場となる体育館では、マレーシアの子どもたちと村の小学生との交流イベントが始まろうとしていました。

このようにマレーシアの皆さんが先に椅子に腰かけ、小学校の児童が体育館に入ってくるのを待っている状態です。では、なぜこのようなことが行われたのでしょうか?

|

|

|

背景には大門教育長の教育改革があった

(富田林中学校高等学校 校長時代の大門和喜教育長)

それは、今年の4月から千早赤阪村に赴任した大門和喜教育長が始めようとしている教育プログラムの一環だからです。大門教育長は、3月までは名門校である富田林中学校高等学校の校長だった方です。

|

|

「PR」

大門教育長は、千早赤阪村に赴任してから千早赤阪村の教育改革に取り組まれています。その取り組みの取材もさせていただきました。

大門教育長は、千早赤阪村に赴任してから千早赤阪村の教育改革に取り組まれています。その取り組みの取材もさせていただきました。

|

|

|

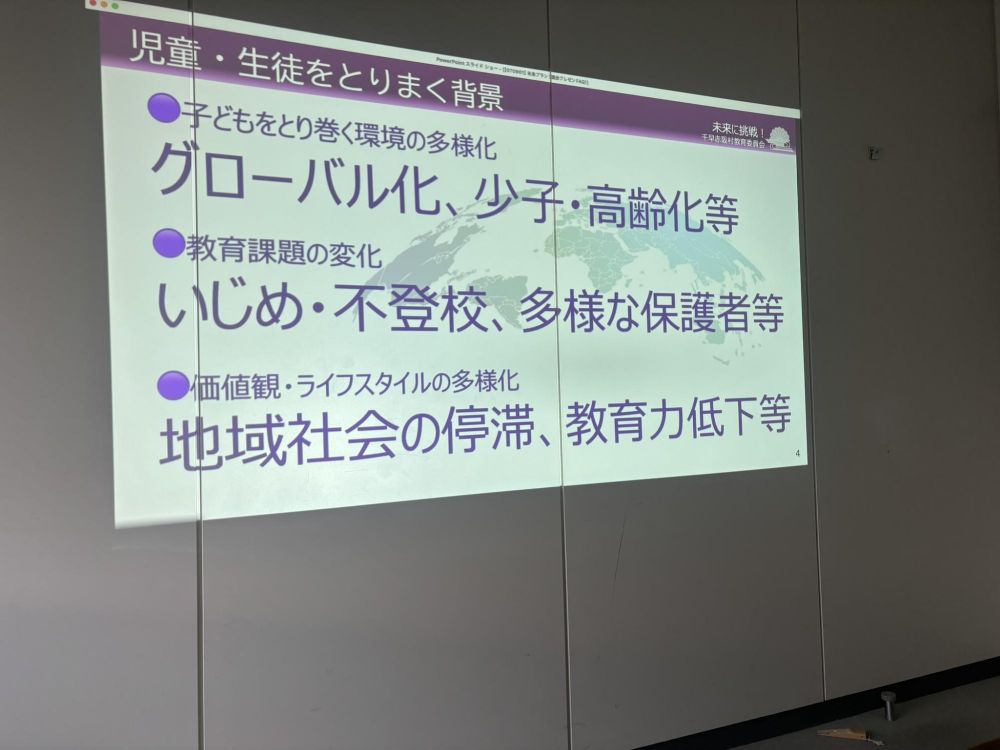

現在の児童・生徒を取り巻く背景として、次の3点があげられています。

- グローバル化、少子・高齢化など

- いじめ、不登校、多様な保護者など

- 地域社会の停滞、教育力低下など

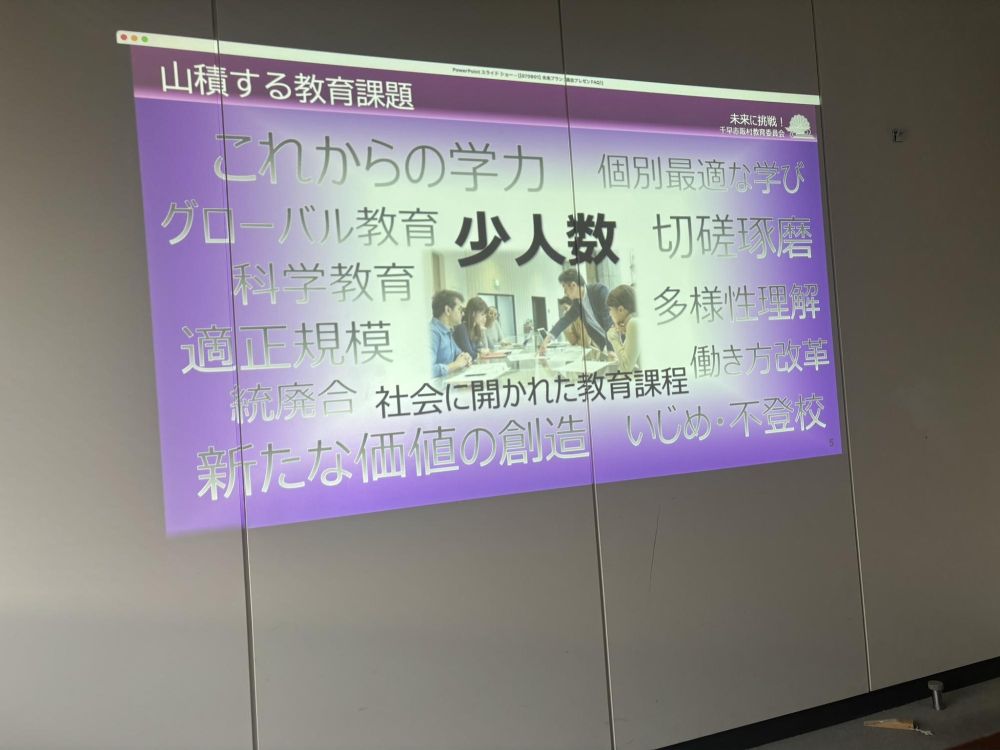

大門教育長は、他にも様々な教育課題を前に、今までとは違う形で教育のあり方を勧めていかなければならないと言います。それは少人数で社会に開かれた教育課程とのこと。

|

|

「PR」

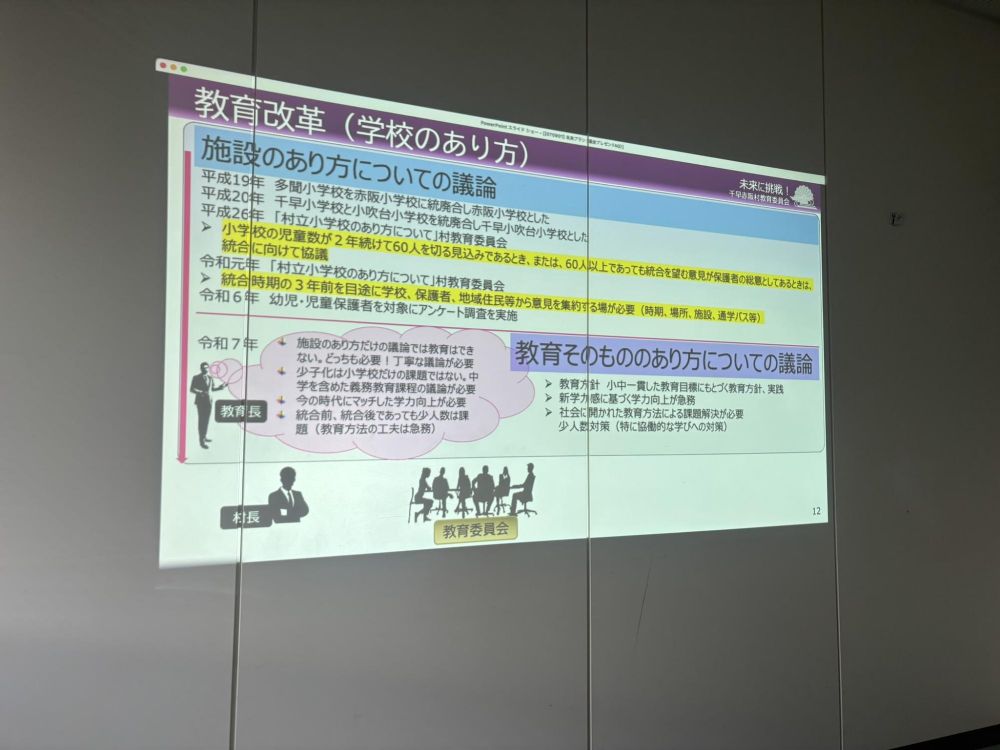

学校のあり方については、これまでも施設のあり方についての議論がありました。今年度からはそれに加えて、教育そのもののあり方についての議論を進めることになりました。

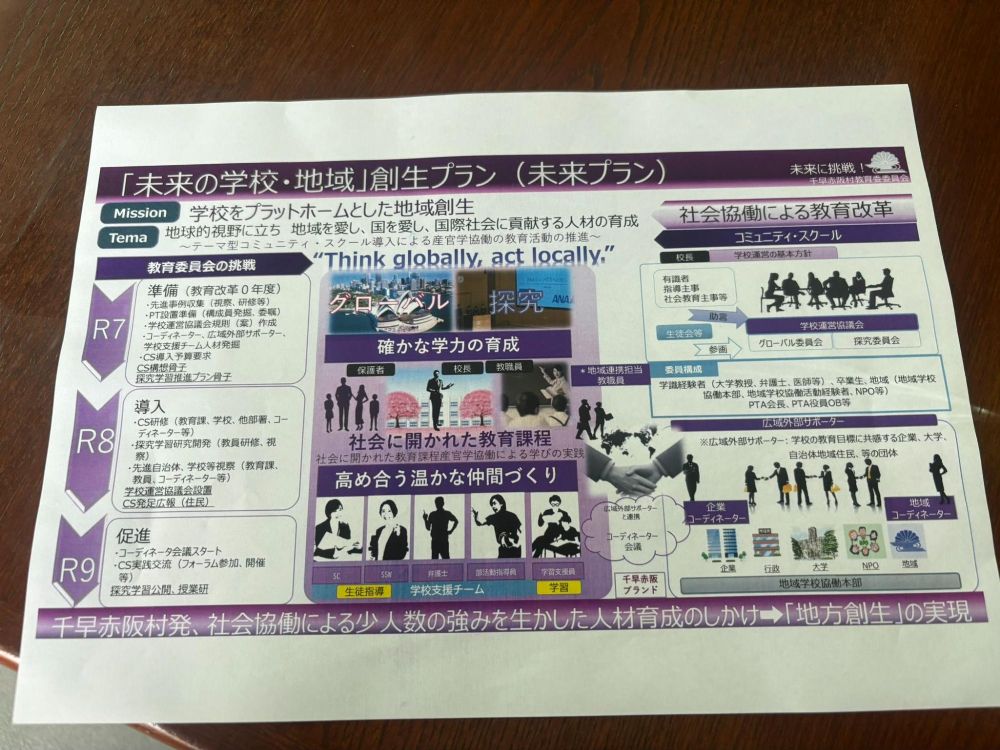

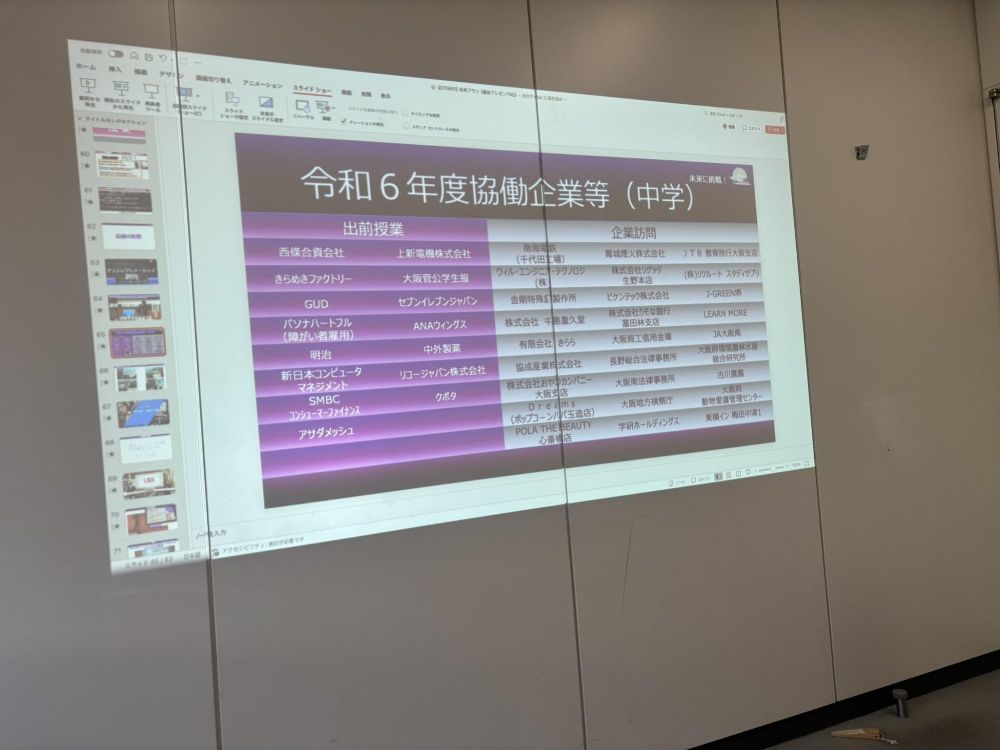

そして考えられたのがこちらの「未来の学校・地域」創生プラン(未来プラン)」です。これは今年、来年、再来年と3年計画で行われるもので、確かな学力の育成のためにグローバルの視点と探究の視点を重視すること。また学校支援チームによる「高め合う温かな仲間づくり」を行いながら、最終的に社会に開かれた教育課程の構築を目指します。

社会協働による教育改革「コミュニティスクール」の実施や、広域外部サポーター(企業、行政、大学、NPO、地域)との連携を行うことを模索します。そして最終的には「千早赤阪村発、社会協働による少人数の強みを生かした人材育成のしかけ」を行うことで、究極的には「地方創生の実現」を目指すとのこと。

|

|

|

今回のマレーシアからの子どもたちと村の児童・生徒との交流プログラムもそのような一環として、「まず始めてみよう」とキックオフとして実現したものです。ちなみにマレーシアの皆さんは新大阪のホテルで3日間滞在して観光などを楽しんだそうで、学校訪問は千早赤阪村だけです。

赤阪小学校の児童との交流

児童たちも集まりました。赤阪小学校の全校児童が参加して行われます。

ここで交流プログラムが始まりました。日本側から赤阪小学校の校長による挨拶は最初にマレー語、次に英語でした。

|

|

「PR」

(児童たちも英語で挨拶をしました)

マレーシアの公用語は最も多くいるマレー系の人が話すマレー語ですが、中華系、印度系の人たちも多く、多様な民族が共存していること、かつて英国の統治下に合った時代もあったことから英語もよく使われています。そこでこのプログラムは英語を中心に行われました。

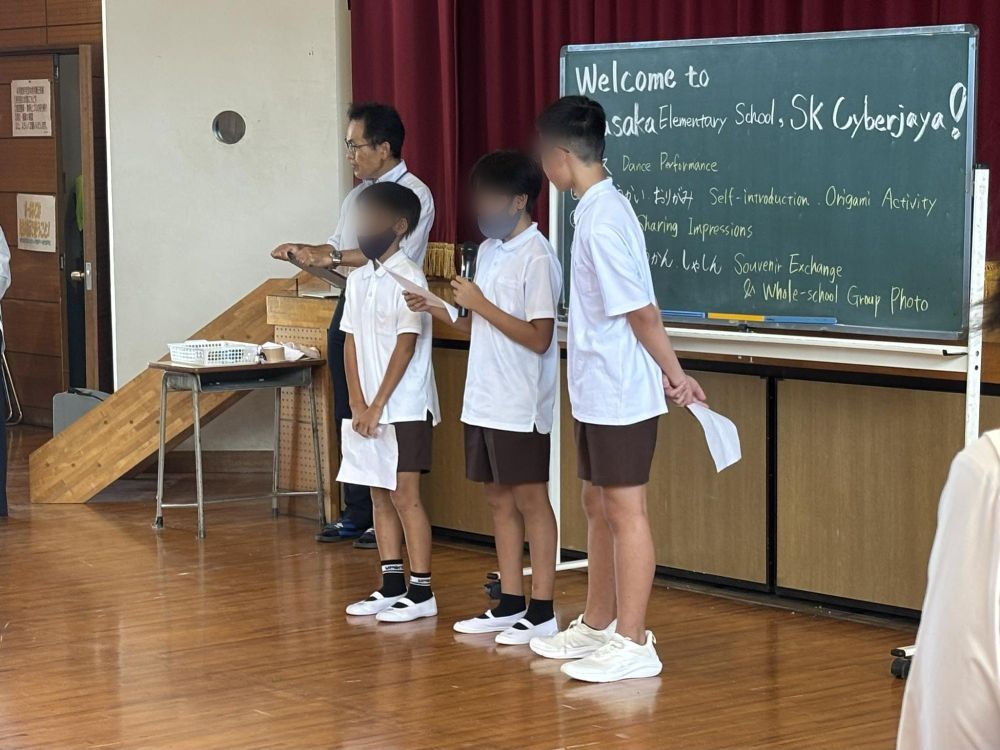

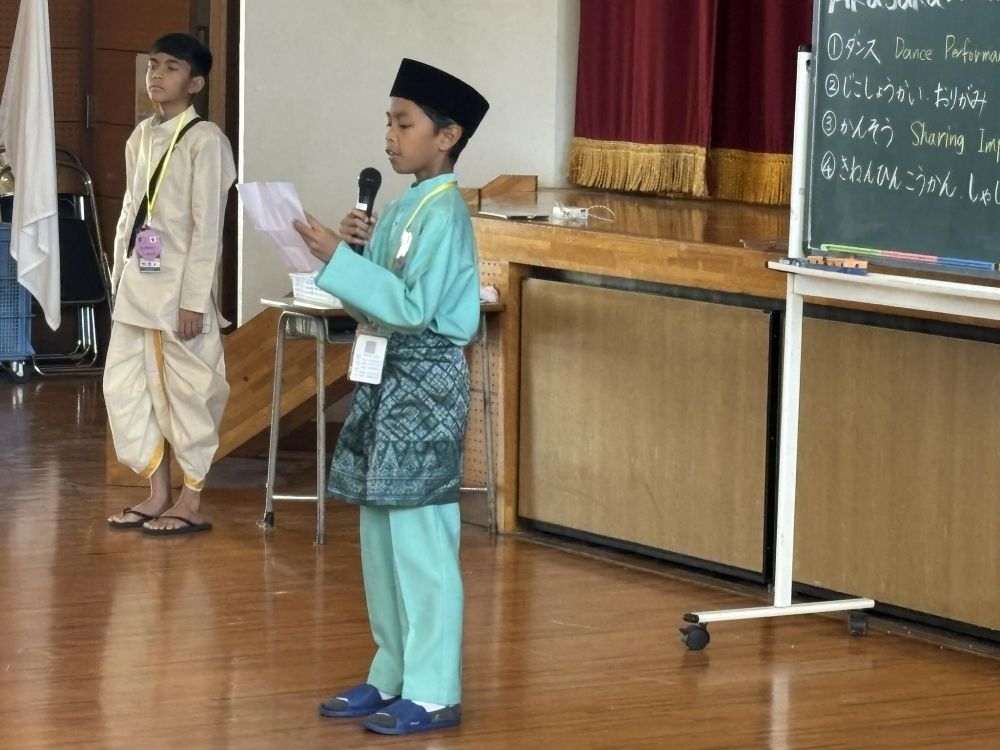

マレーシア側からの挨拶です。マレーシアの校長先生はマレーシアと日本の交流は重要で、今回の交流プログラムで日本文化を理解できる機会になればとのことでした。

マレーシアの子ども代表からの挨拶です。

そして最初にダンスの披露が行われました。最初は3、4年生です。

次は1、2年生です。

|

|

「PR」

そして、最後は5、6年生です。

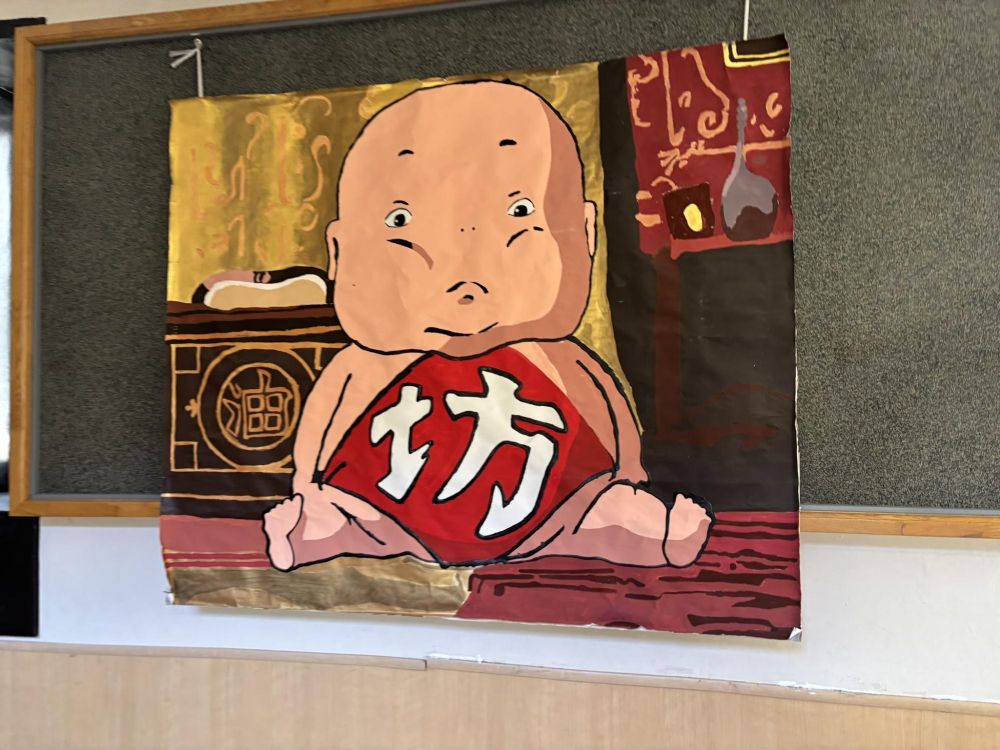

コスチュームの後ろに、それぞれ自分の好きな漢字一文字をいれています。

|

|

|

そしてソーラン節に合わせた「よさこいソーラン」を踊りました。

次はマレーシア側のダンスです。

ダンスの前に民族衣装の紹介がありました。

この後マレーシアのダンスが始まりました。

動画もあります。

「ぜひ中学校での交流プログラムも見てほしいです」と、立ち会っていた大門教育長に言われたので、ここで小学校を後に次は中学校に行きました。

さて、こちらの人形が気になりましたが、これは法務省の人権イメージキャラクター「人KENまもる君(右)」と「人KENあゆみちゃん(左)」です。

|

|

「PR」

千早赤阪中学校との交流①

千早赤阪中学校までは車で案内してくださいました。

|

|

|

こちらが中学校です。

|

|

「PR」

体育館に行くと、すでに交流プログラムの途中でした。

こちらのマレーシアの子どもたちは、中学生に合わせて11歳から12歳とのこと、対して日本の生徒は中学1年生です。この前に中学2年生との交流もあったそうです。

中学校の生徒とマレーシアの子どもたちとの間でグループになって、英語で交流を行っています。

|

|

|

ここで、生徒のひとりがけん玉を披露します。

それをマレーシアの子どもたちがチャレンジします。

おそらくけん玉は初めてだと思います。さすがに苦労していました。でも、できている子もいます。

マレーシアの生徒だけでなく、村の生徒たちも苦労していました。

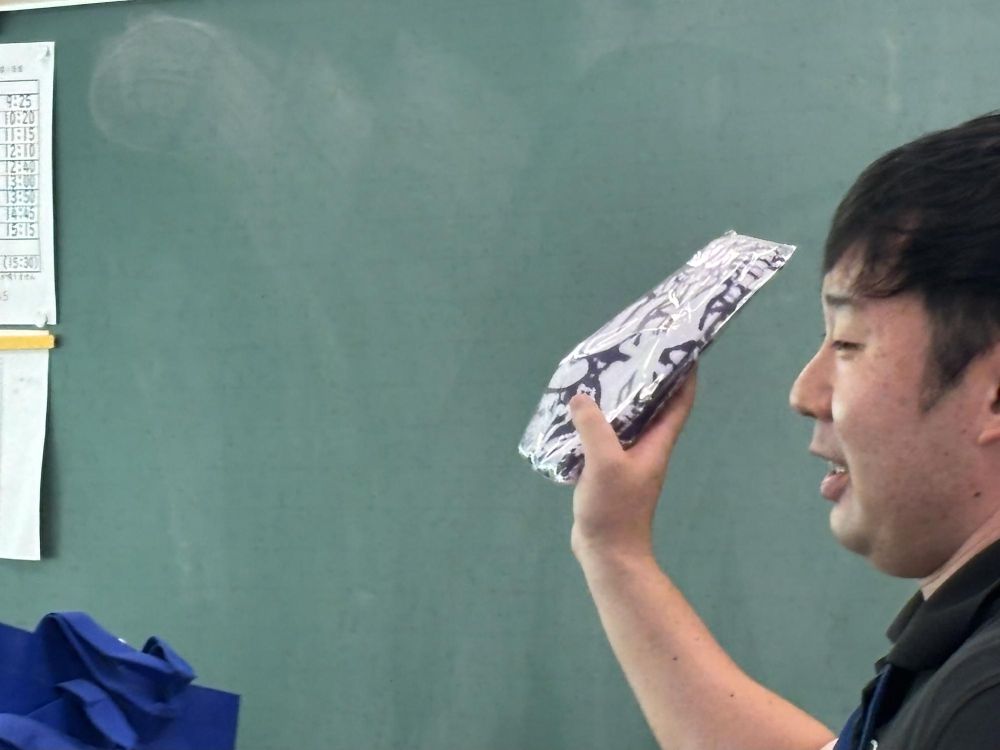

こうして交流が終わり、最後はマレーシア側から記念品が贈呈されました。

最後は関係者で記念撮影が行われました。

「この後3年生との交流を教室で行います」ということで、教室にもお邪魔することにしました。

|

|

|

千早赤阪中学校との交流②

3年生の教室の前廊下に、いろんな高校や専門学校の紹介が貼ってありました。

|

|

「PR」

マレーシアの子どもたちが教室に入っていきます。

最初にマレーシアの生徒たちの紹介が行われた後、

いくつかのグループになって交流がスタートします。

1年生の時はマレーシアの子どもたちのほうが大きく見えましたが、3年生になると逆転していますね。

会話はすべて英語です。千早赤阪村では非常に早い段階、小学校で外国語活動・外国語が必修でなかった2002(平成14)年から村全体で外国語教育に取り組んでおり、幼稚園の段階から力を入れているとのこと。

最初は緊張していましたが少しずつ打ち解けてきたようです。そして外国語指導助手(Assistant Language Teacher:ALT)の先生もついて、それをサポートしています。

交流プログラムに立ち会っていた大門教育長は、今回の交流プログラムを改めて「コミュニティスクールの一環」としたうえで、少人数で子どもに応じた学びを続けていきたいといいます。

|

|

|

そして、「学校の統廃合だけではなく、中身を重視していきたい」、「より多くの人に千早赤阪村での良い教育環境を知ってもらえれば、村に移住する人の増加にもつながるかもしれない」と大門教育長は語ります。

また今回のマレーシアの子どもたちとの交流は、大阪府の観光局を通じて招へいしたそうです。これまでは高校生などでは行われていたとのことですが、義務教育では珍しい取り組みだったそうです。「今回の交流を通じてマレーシアの子供たちとネットでやり取りをすることで発信力がついたら、必然と学力が上がるだろう」と期待しているそうです。

|

|

「PR」

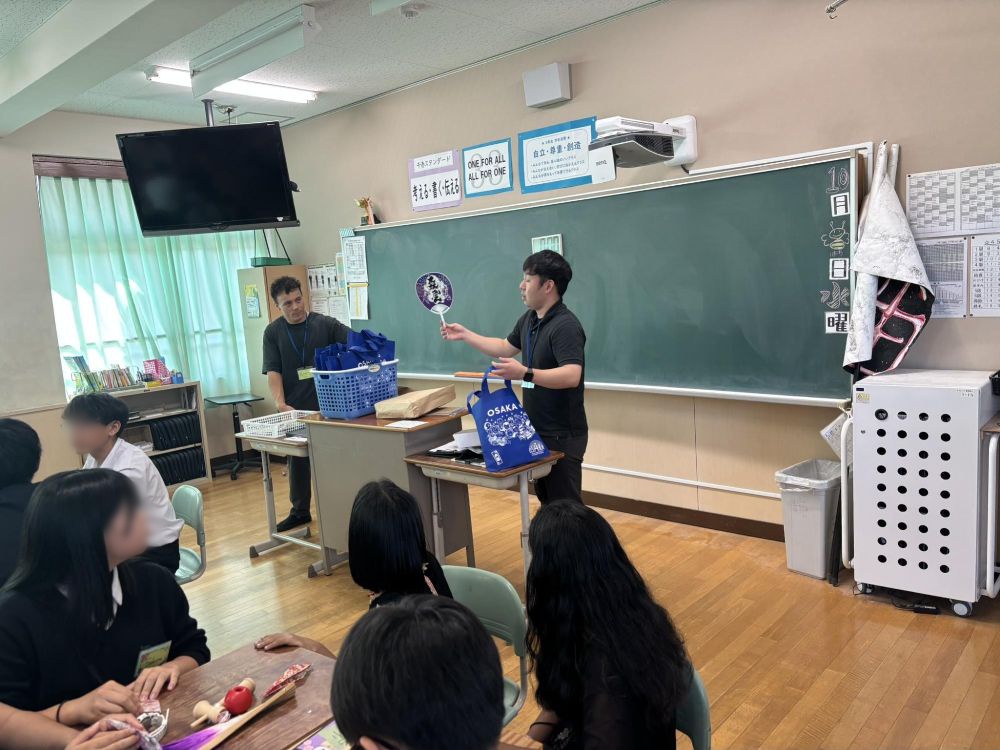

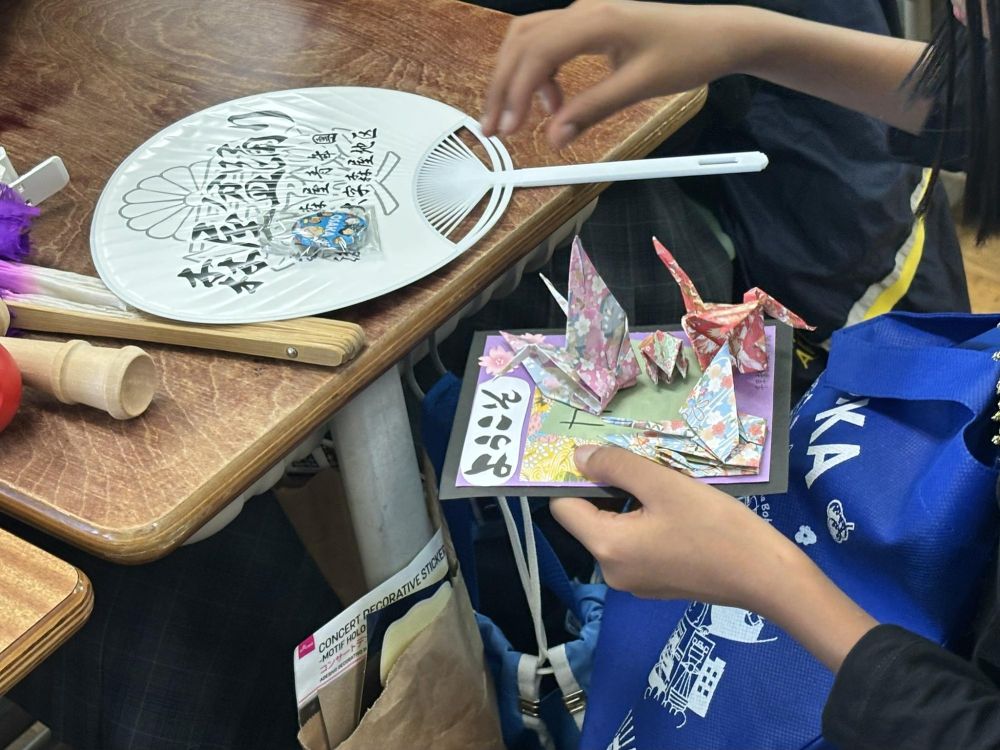

さて、次にALTの先生は折り紙を手にしました。

これをマレーシアの子どもたちに教えようという試みです。

では何を折るのかといえば鶴でした。

生徒たちがひとつひとつ丁寧に折り曲げていきます。

折り紙は文字とが言語はなくてもコミュニケーションが取れますね。

紙を膨らませるように拡げながら折りなおすあたり、確かに難しいところですね

鶴の形になっていきました。

ALTの先生も笑顔で見守っています。

|

「PR」 |

「PR」 |

こうして交流プログラムは無事に終わり、最後にマレーシアの子どもたちにお土産を渡しました。

|

|

「PR」

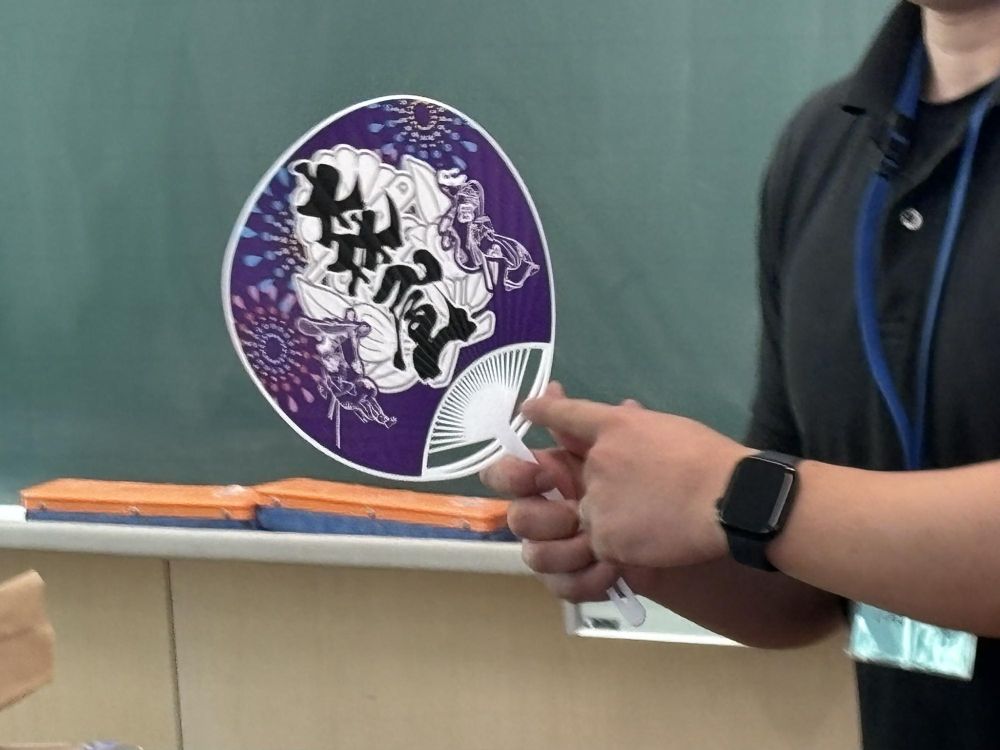

そして、この団扇を見たときに生徒たちが「森屋や!」と一斉に声を上げました。やはり地元の地車は人気です。

大門教育長によれば、「お土産にお金をかけるわけにもいかない」と悩んでいたときに、森屋の村衆・青年団が特別な配慮をしてくださったおかげで素敵なお土産になったそうです。

うちわの他にも手ぬぐいなどがお土産に渡されました。

このお土産に、マレーシアの子どもたちもとてもうれしそうでした。

|

|

|

こうして教室での交流プログラムも無事に終わりました。

|

|

「PR」

最後は、マレーシアの子どもたちがバスに乗って帰っていくのを学校関係者のみなさんが手を振って見送っていました。

ということで、赤阪小学校、千早赤阪中学校でのマレーシアプログラムの様子をご紹介しました。新しく赴任した大門教育長が行う教育改革、コミュニティスクール構想のキックオフとなったマレーシアの子供たちとの交流は無事に終わりました。3年かけて行われるコミュニティスクール、これからどういう動きがあるのか、私も注視していけたらと思います。

千早赤阪中学校

住所:大阪府南河内郡千早赤阪村東阪25

アクセス:千早赤阪中学校前バス停下車

|

|

|

この記事を書いた人

奥河内から情報発信

大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4db3ec1b.ca49ed61.4db3ec1c.ac16683c/?me_id=1396415&item_id=10001308&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-food%2Fcabinet%2Fmalayasiancuisine%2Fitem_crd_img01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cf87651.cd31a0de.4cf87652.feba92b6/?me_id=1422189&item_id=10000150&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff273830-chihayaakasaka%2Fcabinet%2F1174_1551103_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de84aa6.80e5eb73.4de84aa7.e7630e3b/?me_id=1237795&item_id=10001380&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-nonnonxx2001%2Fcabinet%2Fsyougakkouuwabaki%2Fkyouiku2gata_2b.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/082a5e5a.2389b8dc.082a5e5b.dc8090d1/?me_id=1213310&item_id=18235421&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8505%2F9784384058505_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de84c78.9848ab67.4de84c79.8f4a8471/?me_id=1234515&item_id=10764403&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftirakita%2Fcabinet%2F227%2Ffd-loj-564.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/082a5e5a.2389b8dc.082a5e5b.dc8090d1/?me_id=1213310&item_id=21069806&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1515%2F9784265091515_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de84ebd.2e57a16c.4de84ebe.4508a15d/?me_id=1411669&item_id=10000010&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcrstore%2Fcabinet%2Fnewthumbnail%2Fimgrc0088697306.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de84f6a.190f1623.4de84f6b.4cba22eb/?me_id=1310117&item_id=10000712&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcarmelo%2Fcabinet%2F04283487%2Fimgrc0065572728.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de85094.a4d6dffe.4de85095.8cae9bf2/?me_id=1215528&item_id=10004188&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshoukoushu%2Fcabinet%2F2016tyubo1%2Ftyukagaityoutatu%2F99-regucha1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de85111.32aaace3.4de85112.de971aa9/?me_id=1421238&item_id=10001297&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftokusen-gourmet%2Fcabinet%2F02%2Fg10001244-001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4de851aa.3c967745.4de851ab.3d55150c/?me_id=1269903&item_id=10000430&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frapportinegozio%2Fcabinet%2Fimages%2Fdb%2Fyo_bakute.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント