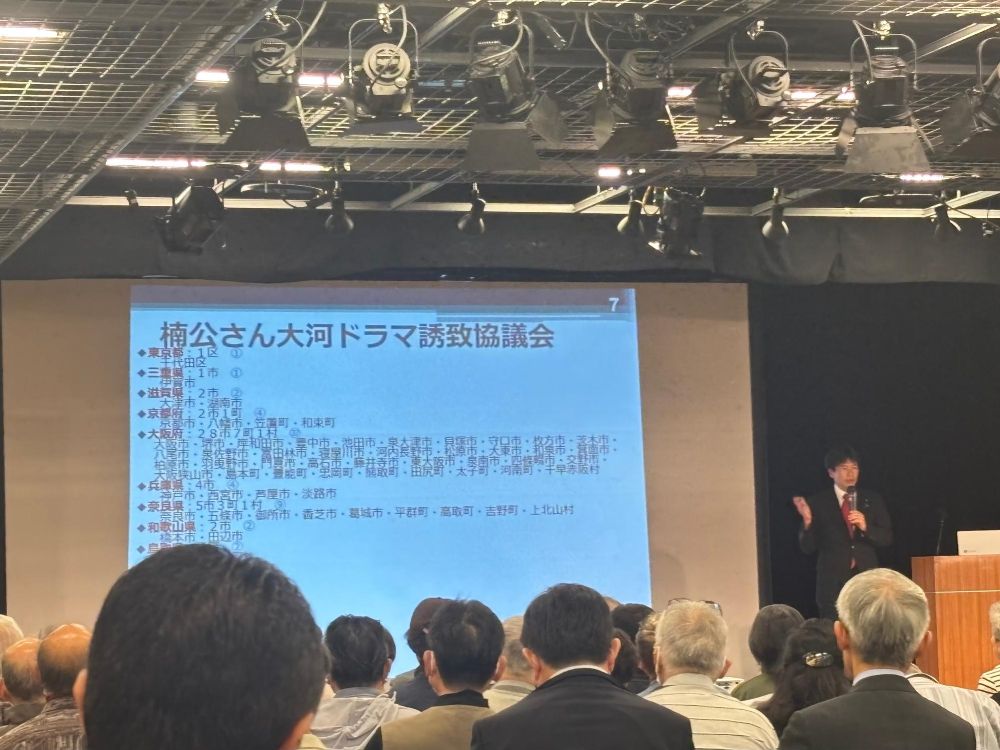

1週間前、先週の土曜日のことですが、すばるホールで南河内地域の歴史上のヒーロー、楠木正成をテーマにした宅建協会の無料講演会がありました。この講演会では、「楠公さんを大河ドラマに」をコンセプトにしています。

|

|

「PR」

毎年同じような内容のように見えて、実は微妙に新しい情報や催しが含まれています。例えば、画像の前河内長野市長の島田智明衆議院議員によれば、大河ドラマは小説の原作よりオリジナルの脚本になることが多いそうです。その理由は、小説の原作のままではできないことが多いため、どうしても原作者の考えと脚本での相違が起きてしまうからとのこと。

|

|

|

(旭堂南歩さんの講談)

(旭堂南歩さんの講談)

また、講演会の後のお楽しみ披露では、いつもの詩吟に講談も新たに加わるなど、毎回新しいことを行っています。

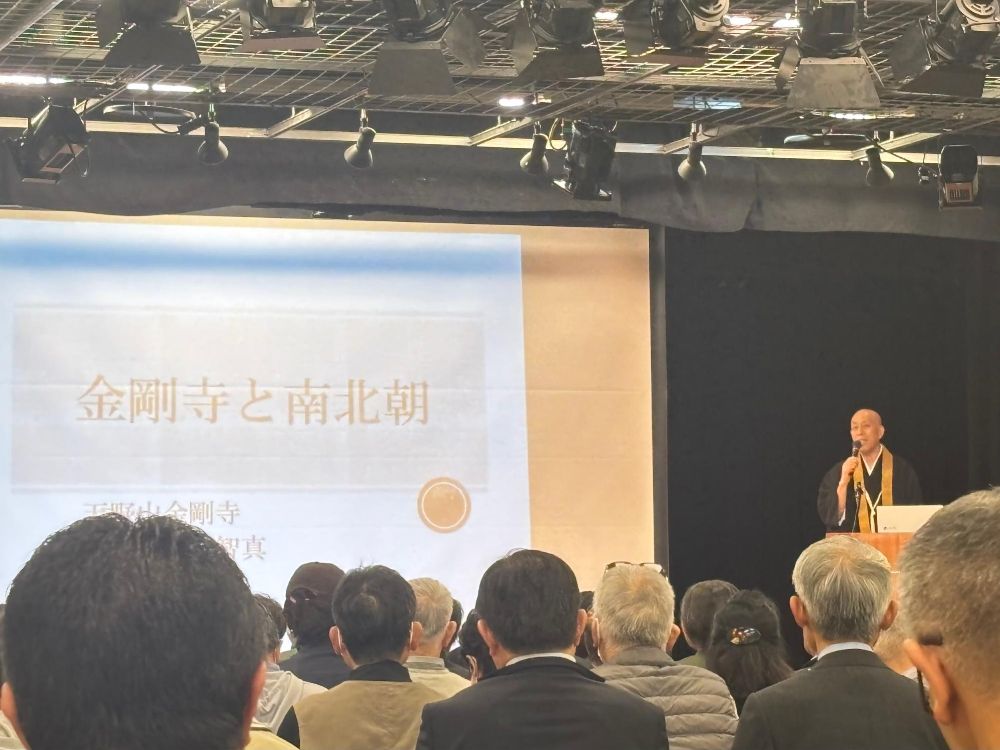

そして講演者の中には天野山金剛寺の堀座主も登壇され、南北朝時代や楠木正成との関わりについて解説がありました。

|

|

「PR」

天野山金剛寺は南朝天皇の政務をとった場所があり、北朝の天皇や上皇も滞在したことがあるなど、南北朝時代にとてもゆかりのある寺院です。

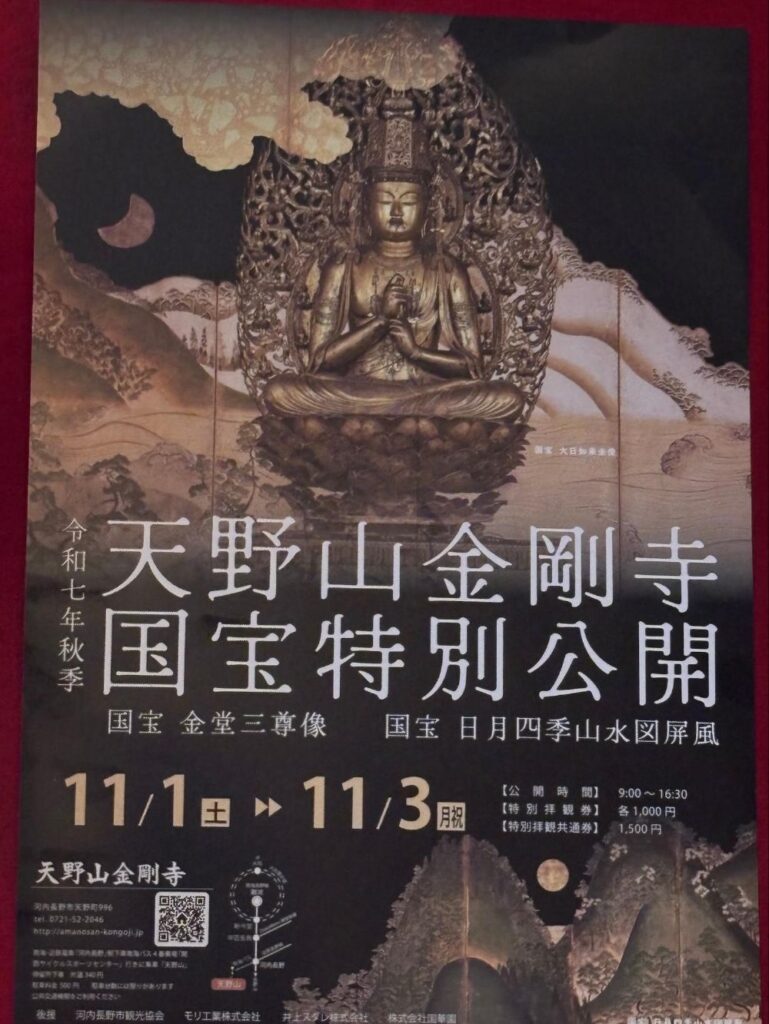

そんな天野山金剛寺で、本日11月1日から3日まで恒例の国宝特別公開が行われます。普段は非公開の金堂三尊像と日月四季山水図屏風が公開されます。 特に日月四季山水図屏風は、今年の万博で行われた奥河内音絵巻2025日月山水タイムマシーンのモチーフとなった国宝の屏風。それが間近で見られるので、一見の価値があります。9:00~16:30拝観料は各1000円で、両方の国宝を拝観する場合は共通券(1500円)があります。

特に日月四季山水図屏風は、今年の万博で行われた奥河内音絵巻2025日月山水タイムマシーンのモチーフとなった国宝の屏風。それが間近で見られるので、一見の価値があります。9:00~16:30拝観料は各1000円で、両方の国宝を拝観する場合は共通券(1500円)があります。

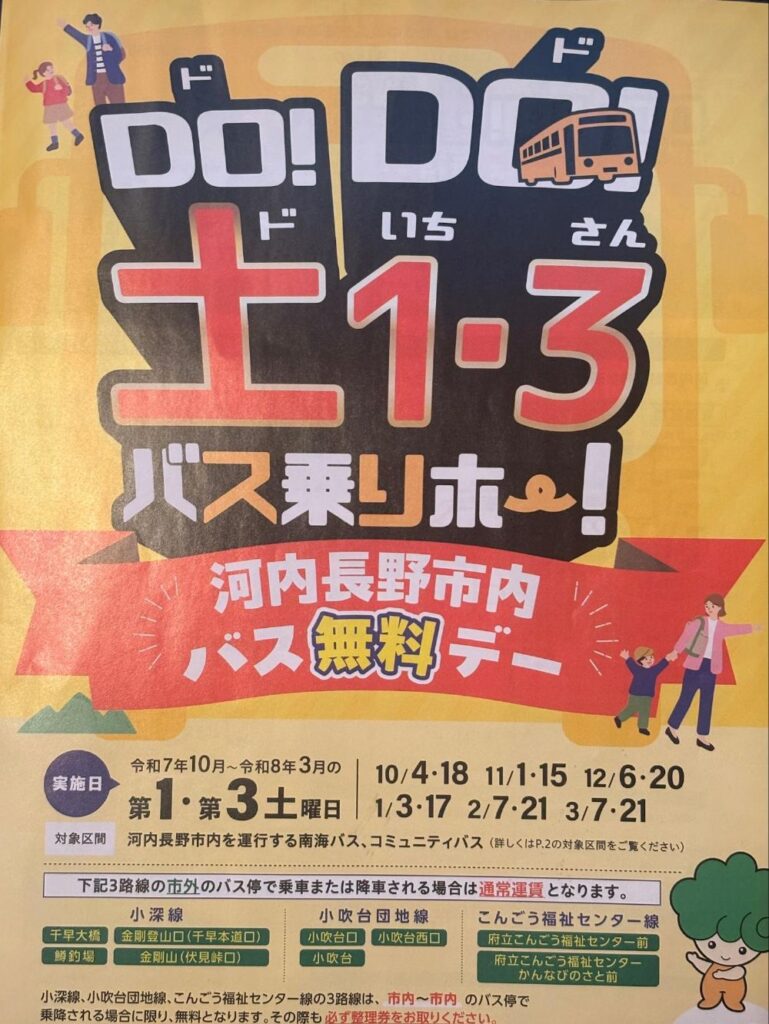

特に今日11月1日土曜日は河内長野市内のバス無料デーでもあるので、お得に天野山金剛寺に行けます。

|

|

|

そんな天野山金剛寺にはもうひとつの顔があります。それは檜皮(ひわだ)の森です。これはふるさと文化財の森(外部リンク)と呼ばれるもので、河内長野の歴史遺産です。

- 天野山金剛寺境内林の檜皮

- 観心寺境内林の檜皮

- 滝畑千石谷のスギ、ヒノキ

- 岩湧山山頂の茅場

そして、檜皮葺、茅葺は今でも建物の屋根として利用されており、職人さんの手により作業が行われます。

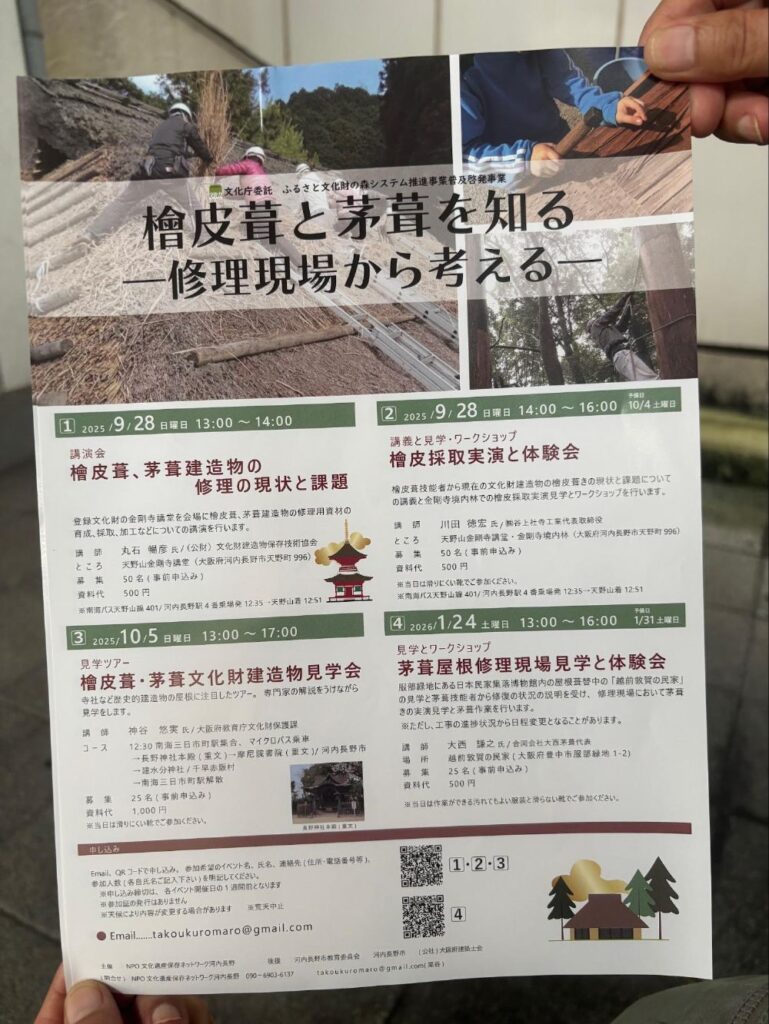

そんな檜皮葺、茅葺を学ぶ講座が4回シリーズで行われています。あと来年に1回残っていますが、それまでの3回については参加しましたので、どのようなものかご紹介しましょう。

|

|

「PR」

1回目は講義と実演と体験会

1回目と2回目は同じ場所(天野山金剛寺)で連続して行われました。1回目は座学で2回目は実際に見て体験する内容です。

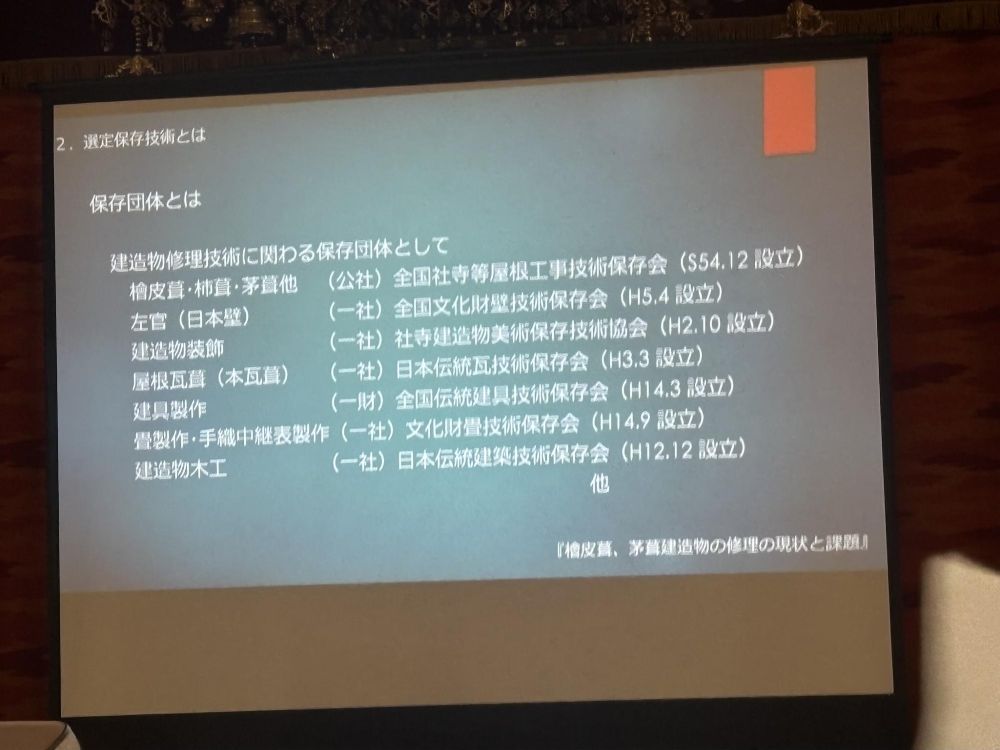

座学では檜皮葺や茅葺についての歴史や現状についての解説です。

|

|

|

檜の皮を使う檜皮と茅(かや)を使う茅葺(かやぶき)について、例えば茅というのは特定の植物名ではなく、ススキやチガヤなど屋根の葺き替えに使える植物の総称など、意外に気づかなかったことを教えていただきました。

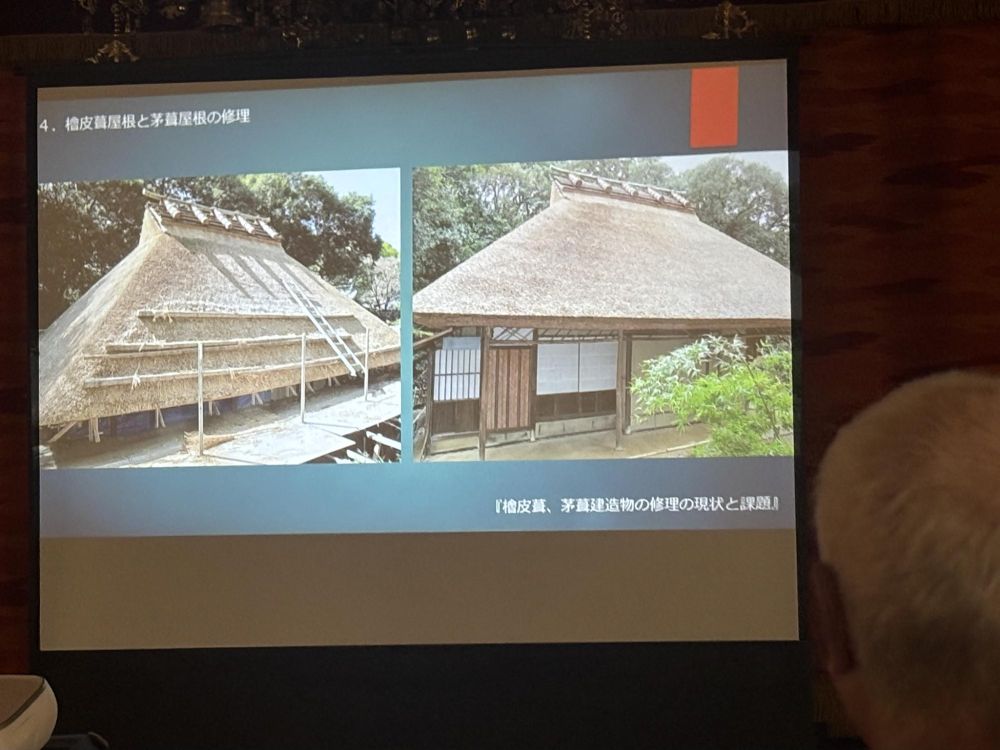

これは、天野山金剛寺で以前行われた檜皮葺の工事の様子です。

また、茅葺の実際の説明や

|

|

「PR」

経過した茅葺の屋根を葺き替えるとどう変わるかなどの比較などが行われました。

この後は、2回目となり、実際の檜皮の取得現場に行きます。それは天野山金剛寺の境内の檜で行われました。

|

|

|

場所は境内にある八十八ヶ所霊場の巡回ルートの途中にあります。

こちらが現場で、職人さんが作業の仕方を実演してくださいました。

こちらのヘラで檜(ヒノキ)の皮だけを取っていきます。

職人さんがヘラを皮と木の本体との間に差し込んで皮を剥いていきます。

簡単に行っているように見えますが、誤って木の中まで削ると木が弱って枯れてしまいますので、ギリギリのところまで削っていきます。

こちらは剥がされた檜皮です。そして剥がした木の部分は赤茶色をしています。

|

|

「PR」

そして高いところを剝くときは、ロープを使って上がって行きます。

|

|

|

本当に器用にロープを使って木に巻き付け、それを足場にして登っていっていました。

枝のない木にロープだけで猿のようにヒヨイヒヨイと登っていきます。驚きの技の数々です。

このようにして上に行って檜皮を回収します。

皮を剥いた木を見ると、赤茶けた色に変わっていました。皮はまた再生するとのこと。頻度は違いますが、羊毛のようにそのものを生かして外側だけを取るので、その後再生。だから将来は、また再利用できるわけですね。

動画に撮影しました

境内に戻ると、今度は取得した檜皮を実際に屋根に葺き替える場面の紹介です。

|

|

「PR」

取得した檜皮を屋根の葺き替えに使えるように加工していきます。

|

|

|

板状になったものを重ね合わせて釘を打ち付けます。釘は竹でできたものなので、すべて自然由来のものを使っています。

釘打ちは体験できたので私も挑戦しました。職人さんは簡単に釘を打っていますが、実際にやると途中までは上手くいくものの、最後は釘がどうしても曲がってしまいました。鉄の釘よりも脆いので、如何に高度な技術なのかがわかります。

こちらも動画に撮りました。

2回目は実際の文化財の見学会

1週間後に3回目の講座がありました。この日はマイクロバスに乗って実際に檜皮葺や茅葺を使っている建物の解説付きの見学会です。

三日市町駅で集合して最初に向かったのは長野神社です。

国の重要文化財の長野神社本殿の屋根を中心に見学です。

この日は雨模様でしたが、普段見ることのない長野神社本殿の横の部分など興味深いものを拝見しました。

この後は千早赤阪村の建水分神社に移動しました。

|

|

「PR」

この日は、建水分神社の宮司さんの特別な配慮により、普段入れない拝殿の上にある本殿の前まで案内して下さいました。

残念ながら画像の拝殿の先に見える階段、本殿のエリアは撮影禁止とのことなので画像はありませんが、普段見られないところが見られるのは、講座に参加をしたからの特権ですね。

|

|

|

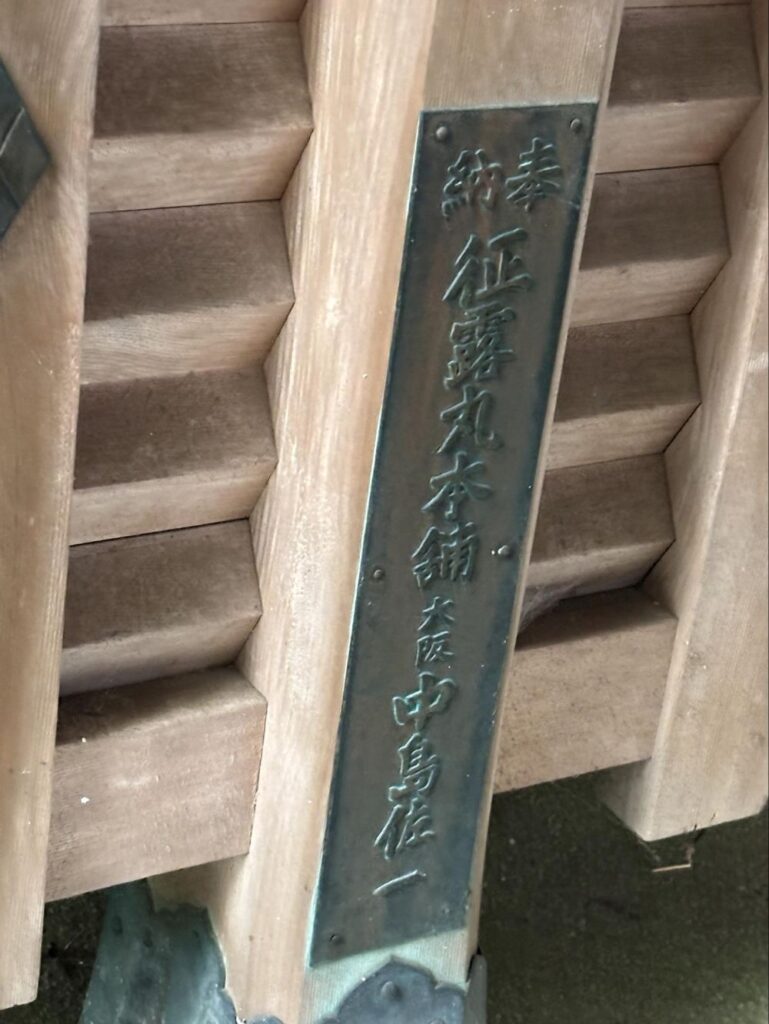

この後は境内社の南木神社の解説がありました。

そしてこちらに「征露丸本舗」の銘板があります。正露丸ではなく、征露丸というのが日露戦争を意識した戦前のネーミングらしさを感じます。

車で最後に来たのは天野山金剛寺です。この日は摩尼殿が年に数回だけ公開される日です。

摩尼殿の屋根も茅葺です。

冒頭の講演会で堀座主の説明によれば、南朝天皇の行在所だった摩尼殿の方が同じ境内にある北朝行在所よりも狭いけれど高い位置にあると言った興味深い話もありました。確かに摩尼殿は境内でも高いところにあります。

|

|

|

摩尼殿の内部に入ってからの撮影が禁止とのことだったので、外から微かに見える内部の様子だけ撮影しました。かつて天皇が行在した場所を見学できるのは貴重です。

というわけで3箇所のスポットを周り三日市町駅に戻ってこの日の講座が終わりました。

|

|

「PR」

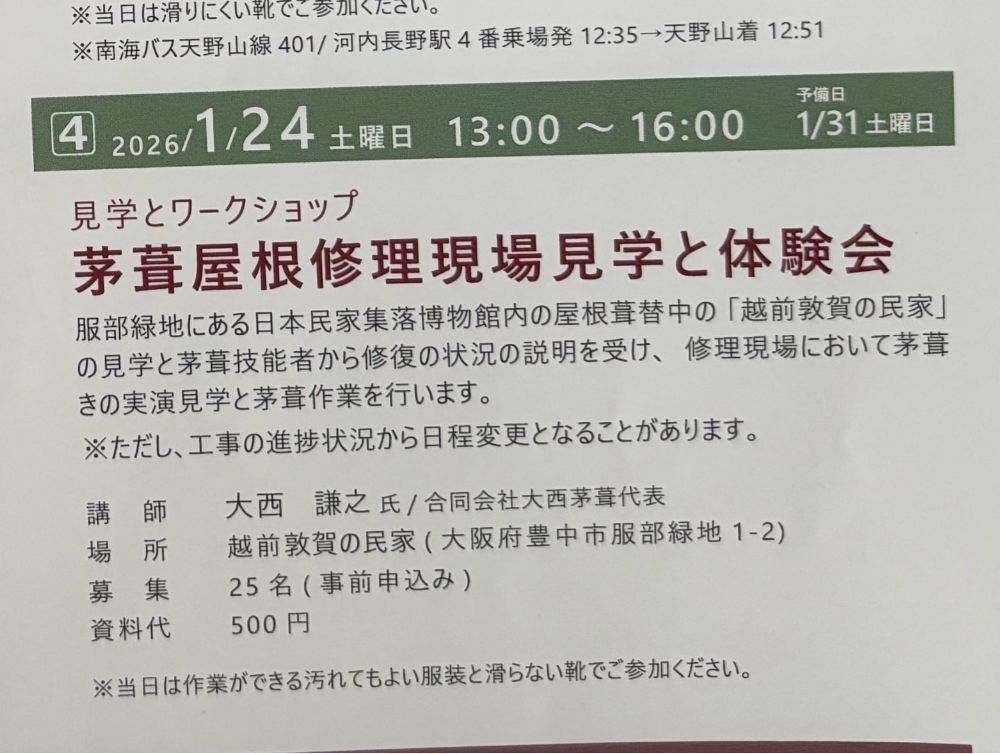

このシリーズはあと1回あります。茅葺屋根修理現場と体験会が来年の1月24日に行われます。事前申し込み制で資料代500円かかります。場所が豊中市の服部緑地と少し離れていますが、日本伝統建築の匠の技が間近で見られます。興味ある方は参加してみてはいかがでしょう。

このシリーズはあと1回あります。茅葺屋根修理現場と体験会が来年の1月24日に行われます。事前申し込み制で資料代500円かかります。場所が豊中市の服部緑地と少し離れていますが、日本伝統建築の匠の技が間近で見られます。興味ある方は参加してみてはいかがでしょう。

天野山金剛寺

住所:大阪府河内長野市天野町996

アクセス:天野山バス停下車すぐ

|

|

|

この記事を書いた人

奥河内から情報発信

大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/082a5e5a.2389b8dc.082a5e5b.dc8090d1/?me_id=1213310&item_id=19014629&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2126%2F9784585212126.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/168fd1fa.93217805.168fd1fb.fa7cab2c/?me_id=1276609&item_id=13129842&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01183%2Fbk4480017798.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dce74c9.54b079d6.4dce74ca.dab5c002/?me_id=1403728&item_id=10004257&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftechdream%2Fcabinet%2F1%2F08%2Fwe705.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d80b9c8.61738e38.4d80b9c9.776240e4/?me_id=1241347&item_id=10000196&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsankeishop%2Fcabinet%2Fmk005%2F07-img01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dce7718.bcacafb3.4dce7719.fb81aca8/?me_id=1283258&item_id=10002367&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-exterior-stok%2Fcabinet%2F600x532-201408080000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dce7923.81273490.4dce7924.a1f6beac/?me_id=1268151&item_id=10017993&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanajima%2Fcabinet%2F07473419%2Fyane-rifana.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dce7a55.f63f7fd1.4dce7a56.1b202884/?me_id=1389318&item_id=10000844&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff154610-yuzawa%2Fcabinet%2F07425210%2F11864649%2Fshinsui_728x728_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dce7c57.05223054.4dce7c58.8c193891/?me_id=1311060&item_id=10020741&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fitscoco%2Fcabinet%2Fcoco65%2F65-500334.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント