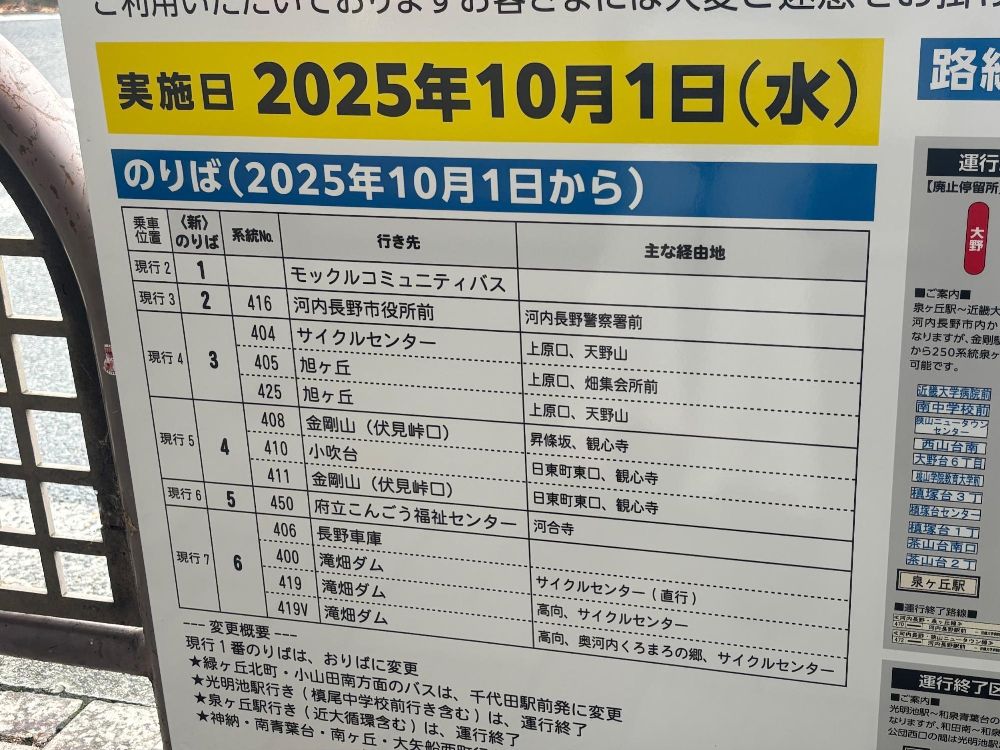

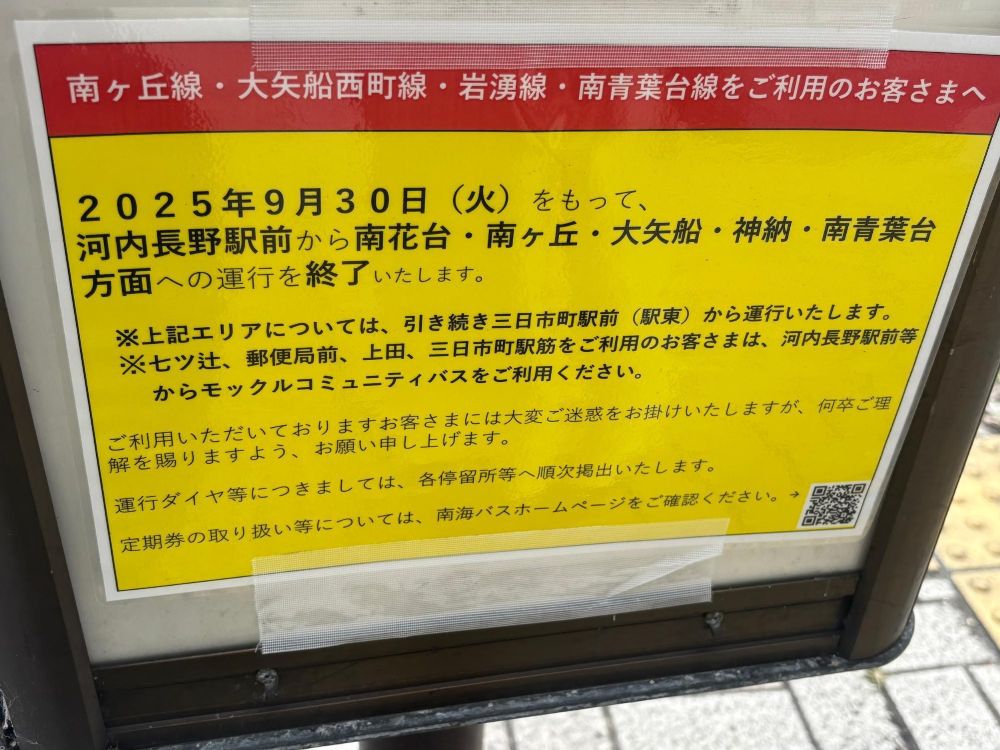

10月1日からの市内バスの大幅なダイヤ改正、廃止路線(一部区間)などバス減便の話題は、河内長野市民に大きな衝撃を与える結果となりました。半月前、「無くなる前、今のうちに乗りましょう」という記事の反響はとても大きく、コメントも多数寄せられる事態となりました。

その中には「これは河内長野の衰退なのか?」と言った声がありました。こういう書き込みを読むと、住んでいる者としてはとても悲しい気持ちとなります。バスを積極的に利用するため個人的な視点を考えたのですが、あくまでこの後述べるふたつの要因が、今回のバス路線の削減に関係しているのでは考えました。

ひとつ目は他市で乗り合わせたことなのですが、ある乗客が自分が降りるバス停の案内を聞き逃して乗り過ごしたという「非」を運転手さんのせいにし、「こんな風景見たことない!」と大声を出しカスハラをした悲しい人がいたことです。

この声をあげた人は「バスが運行しているのは当たり前」とでも思っているのでしょうか?今回廃止となった路線近くに住んでいる当事者としては「そんなことはありえない」と言い返したくなります。いずれにしても運転手さんに対する感謝の気持ちがなければ、運転手のなり手が減るのは当然のことです。

|

|

|

ふたつ目は河内長野も含めて南河内地域全体にいえますが、免許を返納した高齢者などの一部の人を除いて車移動が中心なので、バスに関しては他人ごとになっている人が多いです。取材先でも「バスで来た」といえば必ず驚かれるような土地柄です。さすがに取材先ではありませんが、過去に別の機会で公共交通を利用することに対して「変人」扱いされたこともありました。

そんな場所柄ですから、バス会社としてはもっと必要としているところに振り分けるのは民間企業として当然となります。ただし、廃止路線の中には千代田線(木戸東町系統)のように特に平日の場合に市内では比較的乗車が多い方の人々が乗車しているといえる路線もありました。また河内長野駅に直接バスで行けなくなる路線が多いことで、河内長野駅前が衰退するのではという危惧の声もSNSにありました。

(寺島営業部長)

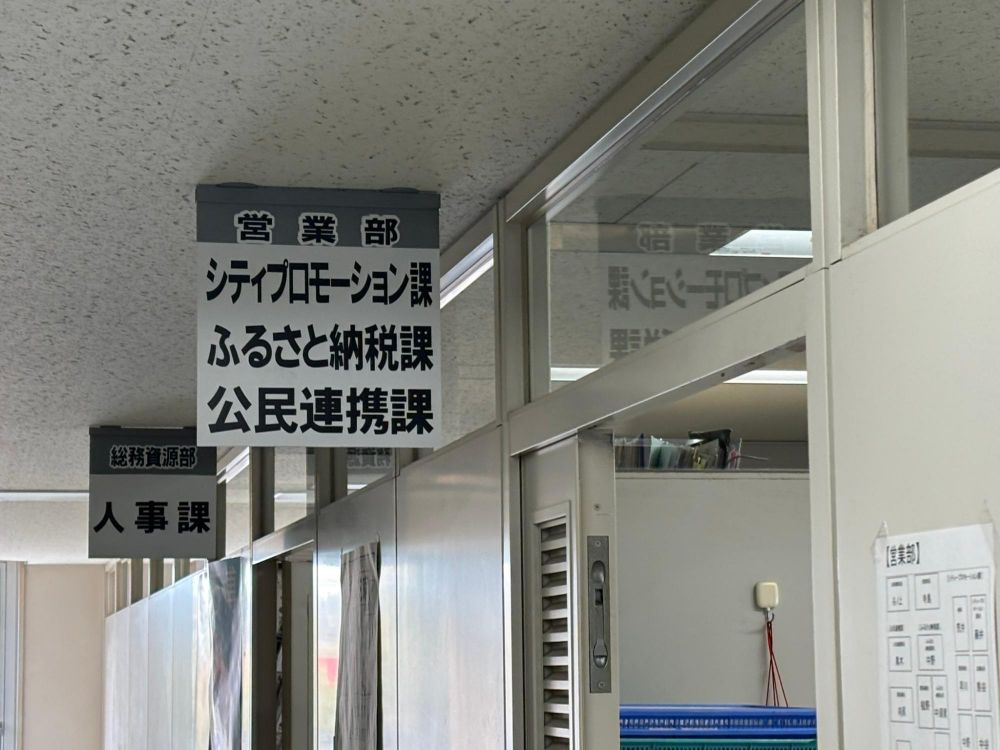

その一方で、今年4月自治体としての河内長野には「営業部」という異例の部署ができました。その傘下にあるふるさと納税の部門では、単なる返礼品提供企業のアピールだけでなく、防災とのコラボもイベントで模索するなど頑張っているのを拝見しました。

(奥河内音絵巻2025のワンシーン)

(奥河内音絵巻2025のワンシーン)

また同じ営業部傘下のシティープロモーション課の活動も活発で、万博に積極的に進出。その中でも奥河内音絵巻2025については、「数ある万博イベントの中でも指折りの素晴らしさだ」という声も多数あがりました。また先日も地上波のテレビ局で始まった新番組の記念すべき第1回に河内長野が選ばれるなど、積極的に市のアピールを行ったことが形として実りつつあります。だからこそ「バス減便は河内長野の衰退に非ず」と信じたいのです。

にも関わらず、SNS上では今回のダイヤ改正により河内長野市内では半分近くのバスが減便したという統計を出している人もいました。これではいくら市の素晴らしさをアピールしても魅力が半減します。

「良さそうなところだ」と、いざ移住先の候補に河内長野を考えた時、「バスがない」という事実を知ればどうなるのでしょう。河内長野に遊びに行くのならまだ良いとしても、移住しようかという動機のポイントが、車を持っている人でもない限り、選択肢から外れる可能性すら起こってしまいます。

「なぜこんなことになったのか?」とても気になった私は、関係部署に直接伺おうと市の担当者に取材を申し込んだところ、とても大きな出来事ということで、河内長野市最高責任者である西野修平市長自らが取材に応じてくださることになりました。

西野市長から直接伺いました

ということで、昨日9月30日夕方に市役所に行き、特に気になる2点を中心に西野市長から直接お話を伺いました。

|

|

|

- 今回の決定に至る経緯

- 中長期的にどういう風にしていくのか

今回の決定に至るまでの経緯

2025年10月からの大幅なダイヤ改正については、2年ほど前から南海バスから打診があったそうです。コロナ禍の影響もあり、河内長野市内を走る多くのバス路線は赤字という状況が続いていました。そこで市としては、バス会社に補助金を出すことで公共交通の担い手である路線維持を務めていたそうです。

(バス運転手不足に取り込んだなでしこリーグサッカーのスペランツァ大阪の選手)

しかし、お金だけの問題ではなくなってきたのは、すでに様々なところで話題になっているバス運転手不足の問題でした。バスのなり手がいないという問題は単純に運転手が足りないだけでなく、労働環境の問題もはらんでしました。

それはバスドライバー2024年問題(外部リンク)です。詳細はリンク先に記載がありますが、働き方改革との関連で、2024年4月以降にバスドライバーの時間外労働時間の上限規制や1年間の拘束時間、1日の休息時間が変わり、これまでの運用では運転手が足りなくなったのです。

これは河内長野だけの問題ではなく、全国的な問題でした。つまり南海バスの他の営業所からの応援というのも難しくなり、どの営業所もぎりぎりの人員で行っている状況だったのです。そして利用者減少が進む一方で燃料費高騰などから運行経費が増加している現状があり、持続的に安全・安心な輸送サービスを提供するために「あったらよいのに」と思っていた乗継割引などが無くなったという背景があります。

これは河内長野だけの問題ではなく、全国的な問題でした。つまり南海バスの他の営業所からの応援というのも難しくなり、どの営業所もぎりぎりの人員で行っている状況だったのです。そして利用者減少が進む一方で燃料費高騰などから運行経費が増加している現状があり、持続的に安全・安心な輸送サービスを提供するために「あったらよいのに」と思っていた乗継割引などが無くなったという背景があります。

今回のダイヤ改正は今年4月にしたいと南海バスから言われていたそうですが、市としてはカバーをする準備期間が必要だからと、「そこをあと半年」と協議を続け、本日2025年10月まで引っ張ってきたというのが真相とのこと。

(今日から廃止になった大阪狭山市の大野バス停近く)

そして「市内のバス停をなくさない」ということをいちばん大きなポイントとしました。背景には路線の再編でバス停がなくなった場合の市民生活への影響の大きさがあるからで、その申し入れを南海バスに行いました。

|

|

|

南海バスと河内長野市との信頼関係

ここで市長は、南海バスと市役所との信頼関係の深さについて話をされました。長い間南海バスと河内長野市との信頼関係があったからこそ、ぎりぎりと言える2025年10月までダイヤ改正を延ばしてこれたと言います。

2023年に突然金剛バスが廃業するとなったことについて、当時大阪府議会議員だった西野市長は、「このニュースは対岸の火事ではなく、いつか自分たちのところにも関わる問題だ」と考えていたそうです。

(南海バス河内長野営業所)

大都市のように市バスを行政が持っているところではない場合、会社の存続などのために運行している民間企業が突然廃止ということも十分にあり得る話。実際のところ、それに対して自治体が阻止することは難しいです。

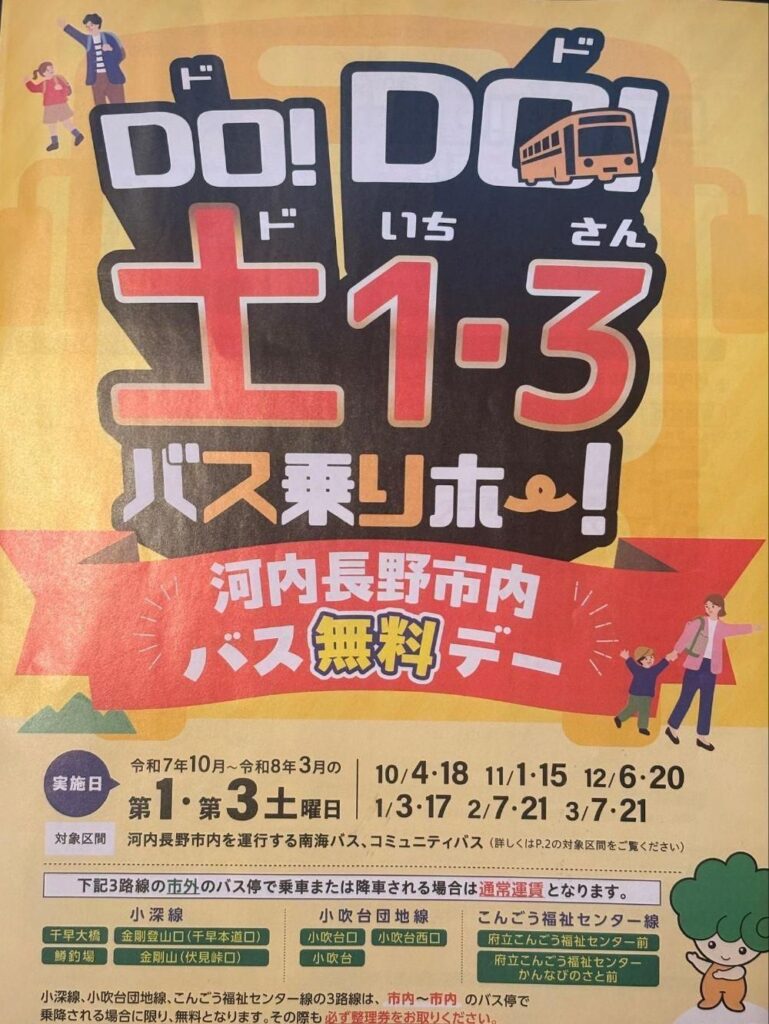

ただし信頼関係があれば、お互いとって良い状況になるために交渉を続けることができる。そして、2025年10月から半年間行われるバス無料デーについても、信頼関係があったからこそ南海バスも応じてくれたといいます。

公共交通を担う民間企業と自治体との信頼関係の重要性がいかに大事であるかということをお話を伺って強く感じました。

|

|

|

バスで行かなくても行きたくなる魅力的な中心部を目指す

次に、河内長野駅まで運行していたバス路線がもより駅(千代田駅、三日市町駅)までしか行かなくなったことについて、河内長野駅前が衰退するのではと危惧する声が出ていることを質問してみました。

それに対して、西野市長は「それは少し飛躍かもしれないし、それだとすれば別の問題があるかもしれない」と言います。つまりバスがないと中心部に行かないということは中心部への魅力が乏しいということの裏返しにつながるのではというのです。

これを聞いて「なるほど」と思いました。極端な例えですが、ミシュランで3つ星を取る店というのはお金を出して旅をしてまでもその店に行く価値があるほどの素晴らしい店であるように、目的地に魅力があれば多少無理してでも行くということです。

本当に魅力的な場所であれば、バスが直接行かなくても鉄道に乗り換えるなり、ほかの手段を用いてもその場所に行くはずだといいます。つまりバスである必要はないのではということです。

そしてすでに動き始めていることとして、新たに市役所内に「駅前活性化グループ」を新設したといいます。これは民間を巻き込んで具現化に向けて動き出しています。

また、河内長野駅の駅前の活性化はもちろんですが、それだけでは河内長野駅だけが一極集中化し、市全体の活性化にならない可能性があるという考えもあります。

(2023年に行われた駅フェス千代田)

千代田駅を例にとれば、11月2日に駅フェス千代田(外部リンク)が行われるとの情報があります。千代田駅や三日市町駅でも河内長野駅に負けないにぎわいを作っていくことを考えれば、河内長野駅にすべてのバスが集まるよりも各駅にそれぞれバスが集約するほうが住民にとって便利であるという考え方もできます。

もちろん、千代田駅から三日市町駅までの間のバス停に用事がある人もいて、そういう人たちにはモックルコミュニティバスを使ってほしいと言います。本日からダイヤ改正により木戸東町・大阪南医療センターをスタートしたモックルコミュニティバスは千代田駅、河内長野駅、三日市町駅を経由し最終的に美加の台駅に行きます。(もちろん逆ルートもあります)つまり関係する鉄道駅とすべてつながります。昨日までとは本数は減ってしまいますが、うまくバスの時刻を見ながら行動をとれば、これまで同様、間のバス停に行くことはそれほど大変ではないと考えられます。

|

|

|

住んでいる人の声、主体的に動いてくれることで市がバックアップ

「駅前活性化会議でもそうですが、いちばん大事なのは住んでいる人その地域の人が主体的に街づくりに関わってほしい、それをバックアップするのが自治体としての市の役割だと思う」と西野市長は言います。

(万博で展示してあったクルクル)

河内長野ではすでにひとつの成功事例があります。それは南花台です。南花台には「クルクル」と呼ばれるモビリティがあり、万博会場で陳列されていた時には見に来た人が実際に乗り込んで記念撮影をするなど、たいへん人気がありました。

このクルクルは、自動運転レベル4(運転手無しの自動運転)を目指していて、現在はレベル3に限りなく近いレベル2での運行中なのですが、これを運用しているのは市の職員ではなく、南花台に住んでいる方々というのが大きなポイントです。

いくら市が「これをやってくれ」と、押し付けても住んでいる人が関心がない、意味がないと考えてしまえばうまく行きません。そうではなく、住んでいる人が「この取り組みは大事なことだから」と主体的に動き、仕組みを作って運用すれば、それに対して市が様々な面でサポートできます。そのまちは住んでいる人たちのものだから住んでいる人が最も良いと考えることを自分たちでやること。これこそがまちづくりにとってもとても重要だといいます。

(美加の台の空き店舗で行われた棚造りワークショップイベント)

(美加の台の空き店舗で行われた棚造りワークショップイベント)

そして「南花台の成功事例を他のまちにも」ということで、横にスライドします。例えば美加の台でも南花台に続けとばかりに先々月(8月23日)にイベントが行われていました。まずは空いている店舗をみんなで掃除をして、みんなで棚を作ろう。そこからスタートしたイベントですが、掃除や棚を自分たちで作るだけでその場所に愛着がわきます(私も少しだけ手伝ったので愛着があります)。そこからさらに住民によるまちづくりが広がっていけば良いのではと西野市長は続けました。

そして、クルクルのほかにも移動手段として考えられるのが、社会福祉法人などの地元事業者が所有しているデイサービスのバスなどの活用です。デイサービスは朝に迎えに行き、夕方に送るためにマイクロバスを使いますが、昼間は空いています。そこで地域貢献の一環として地元事業者が昼間に買い物に行きたい人を乗せて運行することで、地域においてバスの代わりを果たす、あかしあ台の事例を取材したことがあります。

(個人的には図書館から寺ヶ池公園の上り坂の対策があればと思います)

(個人的には図書館から寺ヶ池公園の上り坂の対策があればと思います)

これからはバス路線が廃止になった地区を中心に住んでいる住民側から意見や提案などの声があれば、それに耳を傾けて支援策を検討したいと考えているそうです。住民が納得できる支援があればバス路線の代替として住んでいる人が安心して過ごせるでしょう。

|

|

|

衰退から発展?雨降って地固まるになるか

「全員の意見の通りには難しいかもしれないけれど」と、西野市長は今回の改編で大幅に影響を受ける地域を中心として、11月以降にアンケートを実施するそうです。アンケートはITに強い河内長野らしく、Webでも答えられるようになる予定です。そしてアンケートの結果を踏まえ、様々な対策を講じることで、今回事例に出てきたクルクルやマイクロバスといった、代替え移動手段の具体的な検討につなげていきたいということでした。

バスの運転手の問題はこの数年後にまた深刻化する可能性があるといいます。それはバス運転手のコア年齢層が50歳代のため、その頃に定年を迎えると、またバスの運転手が減ってしまうということです。そうなるとまた路線の縮小があるかもしれません、ただそれまでにバス以外の交通手段をいかに活用できるか、その仕組みがうまく回れば数年後の大きな問題についてもうまく切り抜けるのではと、西野市長のお話を伺って感じました。

先日放映された地上波テレビについても、そもそものきっかけが営業部や営業部長のことがメディアに載ったことでTV局が関心を示し打診があったとのこと。そして営業部の自治体らしからぬアピール効果により、TV局も「これは面白い!」となって初回の放映が決まったそうです。多彩なアイデアを持っている市役所職員のことですから、バスの減便問題もすぐではないけど、少しずつ改善に向けていろんなアイデアを出してくれるような気がしました。

雨降って地固まるではありませんが、バス路線廃止により衰退するようなマイナスイメージにつながっても、中長期的な視点で住民が主体的にまちづくりに参加することで、自分ごとになり、それが新しい解決策につながりプラスになっていく可能性があります。

そしてバスだけでなく様々な移動手段をうまく活用することでバス運転手問題を乗り切ることができれば、河内長野は衰退に非ず、再び発展につながるでしょう。最後は半ば私の個人的な願望になってしまいましたが、昨日はそんな願望を持たせていただけるような有意義なお話を伺うことができました。

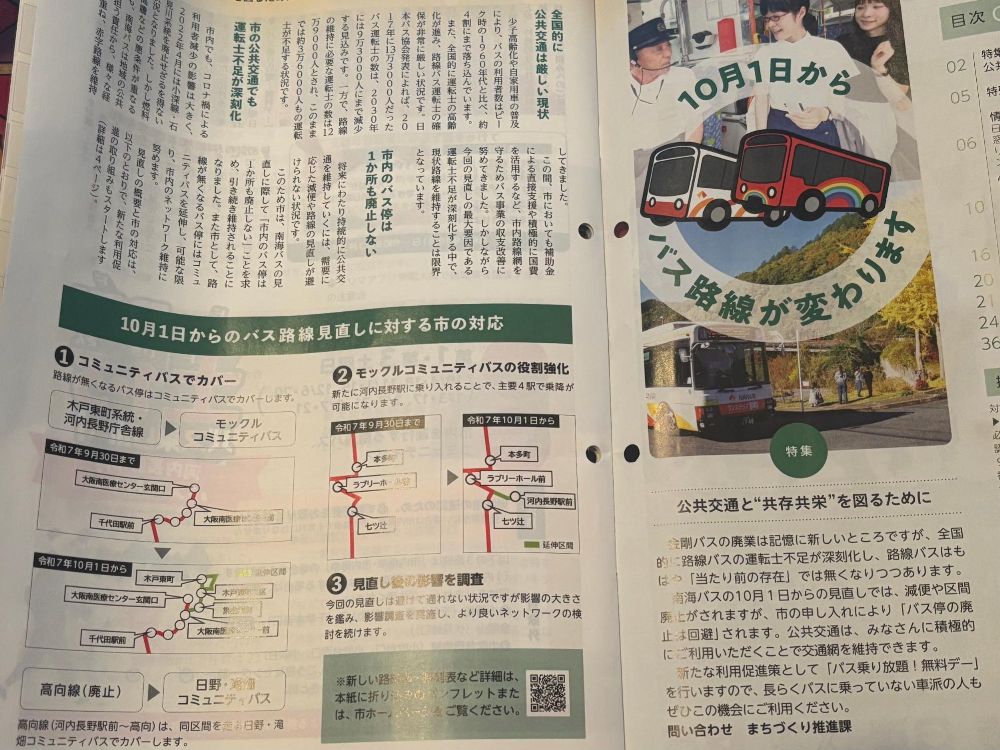

最後に西野市長は広報かわちながの10月号の2~4ページに、バス路線についてわかりやすく書いてあるので、「ぜひ一読してほしい」といわれました。ぜひ今一度、ご一読をお願いします。

河内長野市役所

住所:大阪府河内長野市原町1-1-1

アクセス:河内長野市役所前バス停下車すぐ

|

|

|

この記事を書いた人

奥河内から情報発信

大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。

コメント