河内長野市が主催した万博の催し「奥河内音絵巻2025 日月山水タイムマシーン」は実際に見た人はもちろん、ネット上の口コミでもとても好評で大成功となりました。

そして万博会場で押すことができた音絵巻を記念するスタンプは、現在、河内長野駅前のモックルステーションに9月30日まで置いています。

試しに押してみました。

さて、奥河内音絵巻2025のテーマとなっているのが天野山金剛寺の国宝の屏風「日月四季山水図屏風(じつげつしきさんすいずびょうぶ)」です。その天野山金剛寺で、立命館大学文学部日本史研究学域考考古学・文化遺産専攻の方たちが遺跡発掘調査を行っており、その現地説明会が行われるという情報を得ました。

|

|

|

当日、天野山金剛寺に到着すると、学生さんが案内してくれました。その場所は、南大門から寺の境内に入るとすぐの左に曲がった道の奥にあるそうです。何度も天野山金剛寺には来ていますが、ここは初めて通る道です。

さらに歩いていくと

門の横で工事をしています。

しかし、これは今回の遺跡調査報告とは直接関係ありません。

奥まで歩いた先に遺跡現場がありました。今回の調査は立命館大学と河内長野市教育委員会との共同調査により実際されているとのこと。目的は旧境内子院と推定される場所の調査で、遺構の有無や残存状況、時代相(じだいそう:その時代を代表する特有の傾向や特徴、または風俗など)を確認するためです。

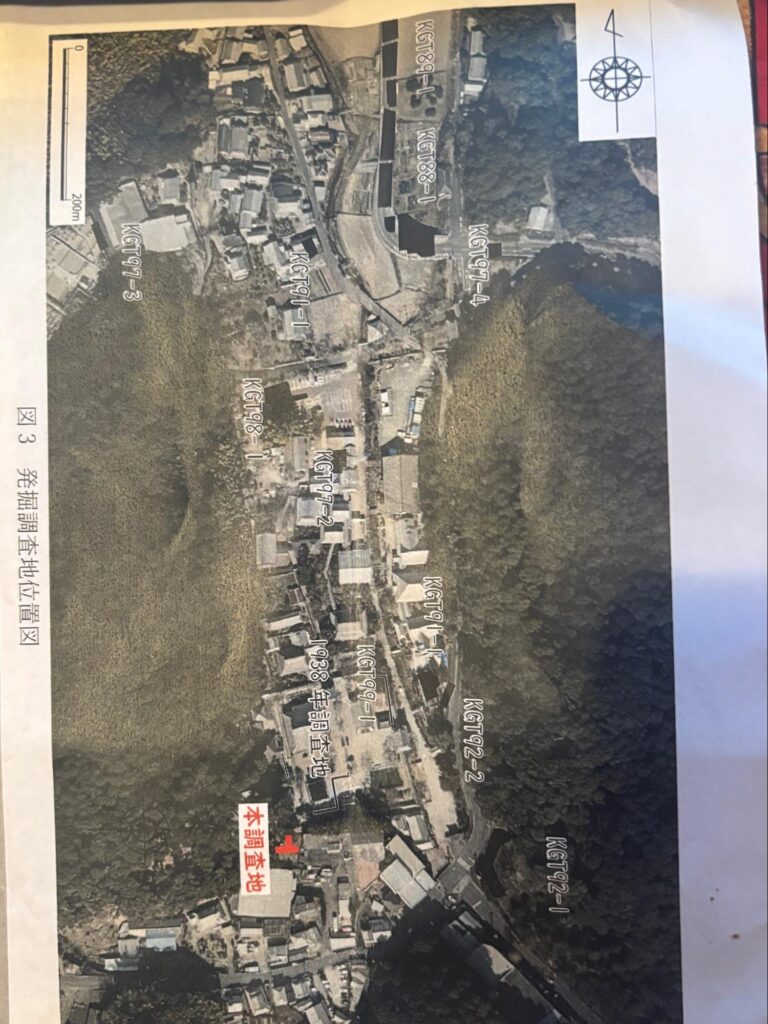

こちらは遺跡説明会でいただいた資料です。地図と同じ方向にするためにわざと縦(北を上に)しています。今回の調査地は南北に細長い天野山金剛寺の境内の中でも南側に位置しているのがわかります。

そして遺跡現場から多宝塔が見えます。金堂などの建物が建つ天野山金剛寺の中心伽藍から比較的近い場所でした。

主に大学院生による遺跡の解説

|

|

|

当日は10時から30分ごとに説明がありました。ほぼ同じ内容を2回聞いたので内容がよくわかりました。大学院生の福島さんがメインで解説を行い、それを学生と共に現場にいらっしゃった岡寺良教授が補足をするような進行でした。

福島さんは下に降りて、具体的な遺跡、遺構についての説明をしてくださいました。

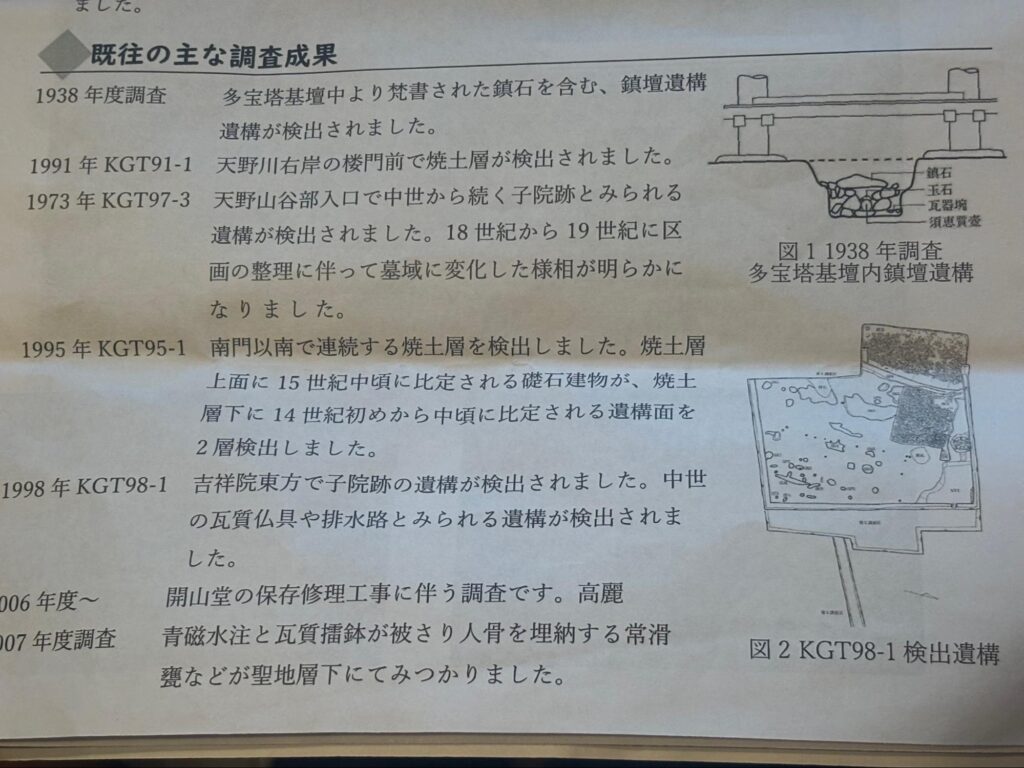

最初に遺跡の歴史として簡単に天野さん金剛寺の歴史が語られた後、実際の遺跡現場の説明に移りました。画像は当日頂いた資料の一部ですが、天野山金剛寺については今回に限らずこれまでいろいろなところで何度も調査が行われていたそうです。

|

|

|

溝状遺構の解説が始まりました。これを見ていつも思うのですが、地層というのは年代によって土の色がやはり違うんだということです。自然に土が蓄積されて、中世の頃の地層がこんなに地下深いところになってしまうという点も、何度見ても驚かされます。

こちらは集積遺構で多くの石が残っていますが、一部の石の色が赤いのは火に焼けた形跡があるということで、ここで火を使った何かがあるのではという話でした。

天野山金剛寺は過去1337年と1360年の2回、戦火にあったという記録があります。しかし、金堂など中心伽藍が立っている位置とその周辺では焼けた形跡の石が見つかっておらず、これも火災での焼け方ではないとのことから、火災の場所とは違うと判断できるそうです。

また極端に低い場所の「落ち込み遺構」と呼ばれる場所も確認されています。

|

|

|

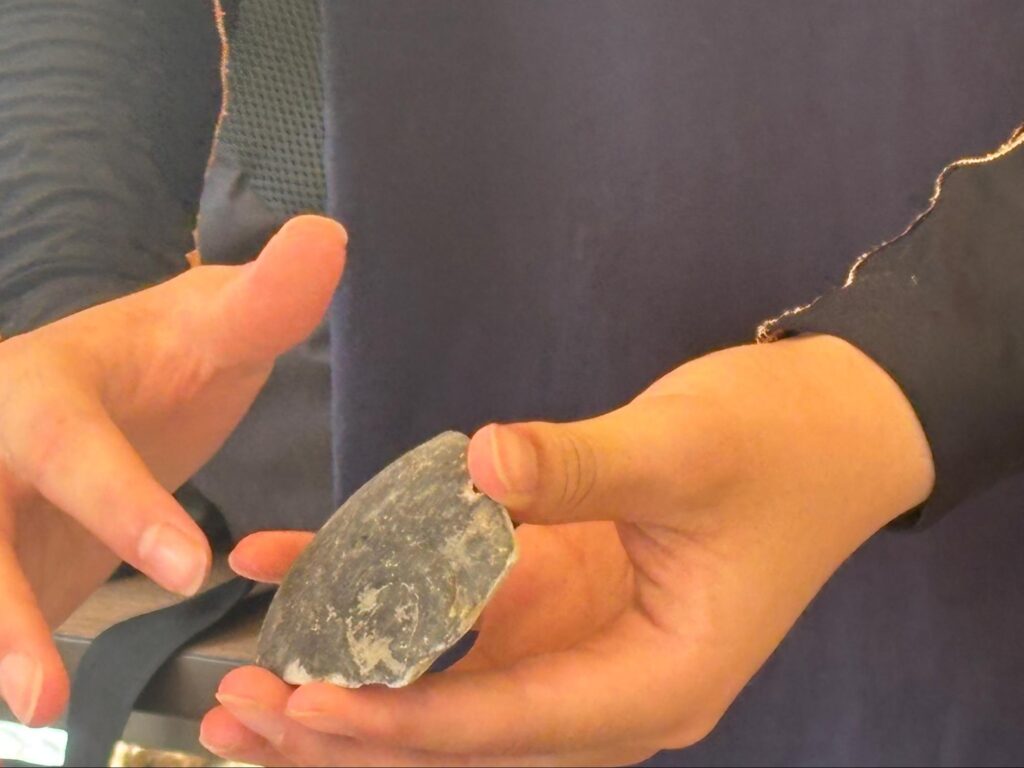

次に、実際に出土したものの紹介です。土師器(はじき)や瓦器椀(がきわん)、陶磁器類など、いろいろなものが出土していました。土師器については天野山金剛寺の近くで作られた在地系のほか、京都の土師器を真似したと推測される京都系の2種類があったそうです。

(出土品が何かについて付箋で説明があります)

また黒い瓦器椀は13世紀後半(1251年~1300年)と考えられています。出土品の多くは鎌倉末期から南北朝時代にかけたものが主体です。

この時代はまさしく南河内地域が全国的に脚光を浴びているころと一致しています。南北朝時代は、境内の天野殿で南朝の天皇が政務をとり、北朝の天皇や上皇が一時期幽閉されて住んでいたとされますので、当時の天野山金剛寺の凄さを感じました。

|

|

|

教授からお話を伺いました

さて、今回のような発掘を行った理由を岡寺教授にお伺いしました。教授は日本の中世の研究をしているそうです。過去には千早赤坂村で山城の研究なども行っています。

そんな中、中世の大寺院の調査をすることは、南河内の当時の状況を考える上で貴重なデータが取れるということにつながることから、天野山金剛寺の敷地の外れにある遺跡の発掘を2年計画で行うことになったそうです。

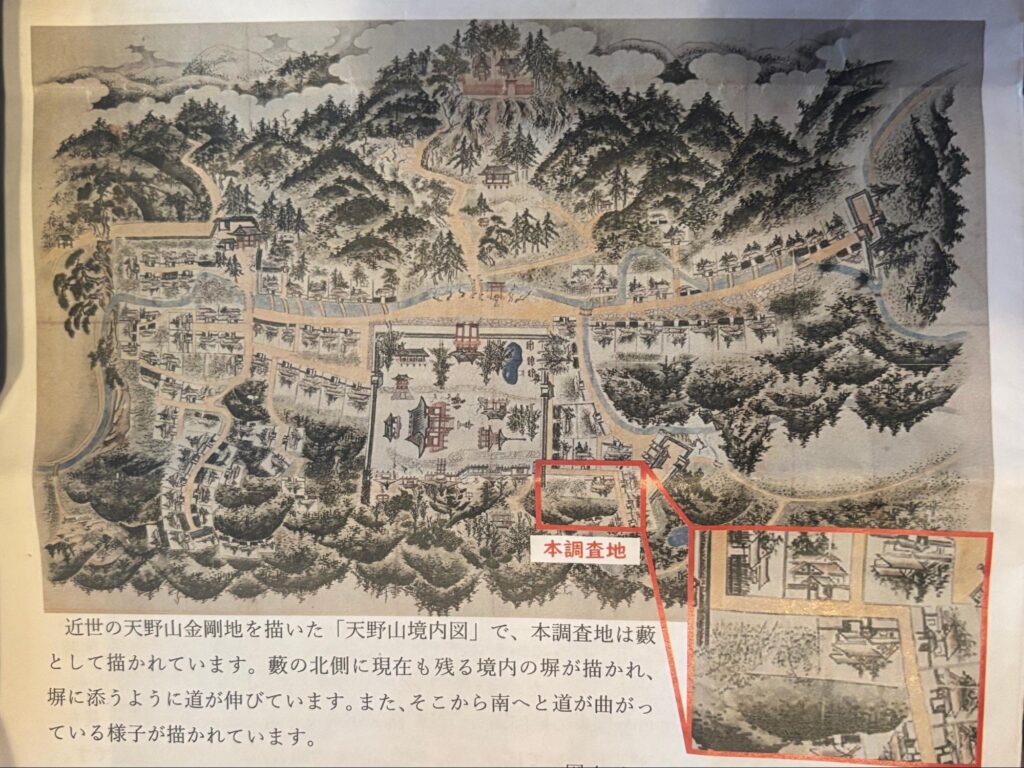

(頂いた資料に描いてあった江戸時代の天野山金剛寺)

天野山金剛寺の江戸時代の絵図を見ると、敷地の外の藪の部分になぜかきちんと区画されているのを見つけました。「藪になる前に何かがあった」と直感した岡寺教授は、今回の発掘を行うことで確認することになったそうです。

確かに天野山金剛寺の江戸時代と中世を比べると、中世のほうが自治都市のような存在と言えるほどで、子院もたくさんあってとても勢いがあったことをこれまで私は何度も教わりました。中世の頃に何らかの建物があったところが江戸時代に使用されなくて藪になったという可能性が高いという話は素人でもわかりました。

そして、8月26日から調査が行われ、実際に掘ってみたところ、遺跡から様々な出土品が出たことで、そこに確実に何らかの施設があった形跡が確認できたそうです。

現地説明会の後はいったん埋め戻すそうですが、2年計画で行われる調査のため、次年度はもっと広げて深く掘る作業を行うとのこと。現時点での解釈は難しい段階で、来年度以降の調査に期待がかかるそうです。

|

|

|

見学会に来ていた人からは「昔、高向遺跡でやっていたのと比べてあまり告知されていなかったのでは?」という声がありました。

確かに高向遺跡の時と比べるとあまり情報がなく、私もたまたまSNSで立命館大学が天野山金剛寺で遺跡の発掘調査をしていることを知り、現地説明会があるという情報を見つけたので当日行けました。確かにもっと告知して多くの人に知ってほしいという気がしました。

ただ来年度も調査をすることが決まっていて、かつ今回のような予備調査的なものよりももっと本格的に調査をする予定とのことから、来年度の報告会を楽しみにしてはいかがでしょう。

|

|

|

説明会での開設の跡はしばらく自由に見学できるということで、少し遺構を見学しました。よく見ると少し浮き彫りになっているところがあります。これも土の色を見ながら慎重に掘り進んだ結果なのかなという気がしました。、

一瞬何かの出土物かとも思いましたが、出土物ならこんなところに放置しているわけはないでしょう。

その時です。突然何か動きのあるものを見つけたと思ったらトカゲでした。しっぽ長いですね。

トカゲは遺跡の穴に何度も落ちて這い上がっていました。普段はあまり人の来ないような場所で、いきなり大きな穴があけられていて人が集まっているのですから「何事か」と思ったのかもしれません。

ということで、天野山金剛寺の遺跡現地説明会を紹介しました。来年度の発掘調査でどんな新発見があるか今から楽しみです。

|

|

|

余談ですが、絵図面でも描かれている天野山金剛寺の境内から山の上にある丹生・高野大明神が鎮座する山に向かう途中に天野川にかかる鎮守橋があります。

金剛寺鎮守橋(恵之橋)は登録有形文化財(外部リンク)で、木造屋根があり風情ある橋。帰りの天野山バス停に行く際にはとても便利でした。しかし、2027(令和9)年3月まで文化財保存修理工事のため、通行止めとなっています。

天野山金剛寺

住所:大阪府河内長野市天野町996

アクセス:天野山バス停下車すぐ

|

|

|

この記事を書いた人

奥河内から情報発信

大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。

コメント