大阪市内の情報を提供しているサイトの多くは、お店情報がほとんどです。確かにあまりにも多くお店があるので、それは正解でしょう。しかし、もちろん気になる店にも行きますが、私はあまり知られていない歴史スポットを中心に紹介していければ思います。

そんな大阪市内の歴史スポットのいちばん最初は、大阪の京橋です。京橋といえば複数のJR線(大阪環状線、学研都市・東西線)と京阪線が交わっており、さらに少し離れていますが長堀鶴見緑地線の駅もあるという鉄道路線が交わるターミナルですね。

京橋は、昭和時代のCMで有名なグランシャトー(画像左)や大衆的な料金で昼間から飲める歓楽街の印象が強い場所です。確かにそれも昭和の歴史ではあります。

|

|

|

しかし、今回はもっと過去、江戸時代に建てられた石碑をご紹介します。

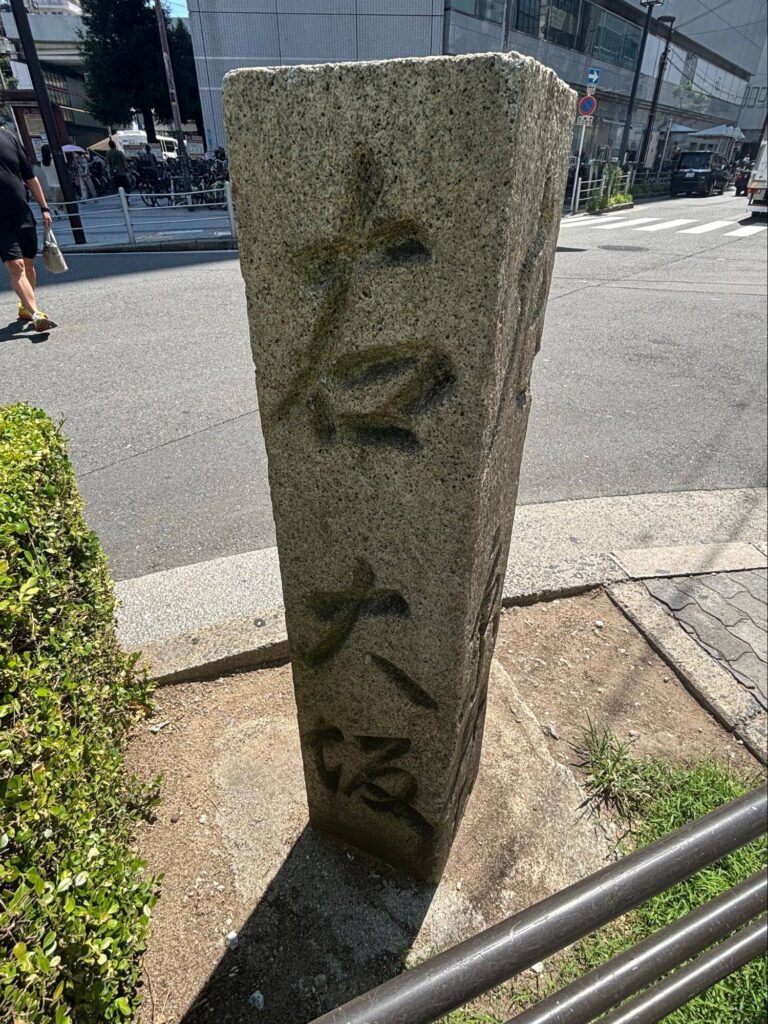

場所はこちら、画像中央にある石碑です。本当に京橋駅前にあり、この小さな一点だけ時空が歪んでいるのかと勘違いするほど過去のままのものが残っています。

改めて見てみましょう。「京街道及び大和街道道標」と呼ばれる石碑です。ここは京(京都)と大坂(大阪)を結ぶ京街道と奈良方面に向かう大和街道の分岐点です。大和街道の中でも、古堤街道(ふるつつみかいどう)と呼ばれる道で、大東市や四条畷市を経由して生駒山北部に向かっている道とのこと。

|

|

|

何が記載されているかチェックしてみた

何が書かれているのか、ひとつずつ見ていきましょう。「左 京みち」と刻まれています。最後の「ち」が半分隠れていますが、下に埋もれていると考えられます。

そして現在の京道方面です。JRの高架が見えますが、あそこに国道1号線があります。京街道はあそこから国道1号線沿いに、守口、枚方、伏見などを経由していきます。主に現在の京阪線沿いに続いていたものと考えられます。

|

|

|

「右 大和」の文字です。先ほどの京道の右側、つまり大和街道に向かう道を指し示しています。

その下にさらに小さく「文字」が刻まれています。「なら」「のざき」と書いてあります。これは大和街道の途中にある大東市の野崎観音(慈眼寺)のことで、元禄時代のころから行われている「野崎詣り(のざきまいり)」に行く参詣道でもあったことと考えられます。

こちらが大和街道(古堤街道)です。京橋の歓楽街を東に通り抜けてい行き、蒲生・今福、放出・得庵、住道、野崎、四条畷と、学研都市線(片町線)沿いに生駒山地の北側を奈良方面に向かっています。

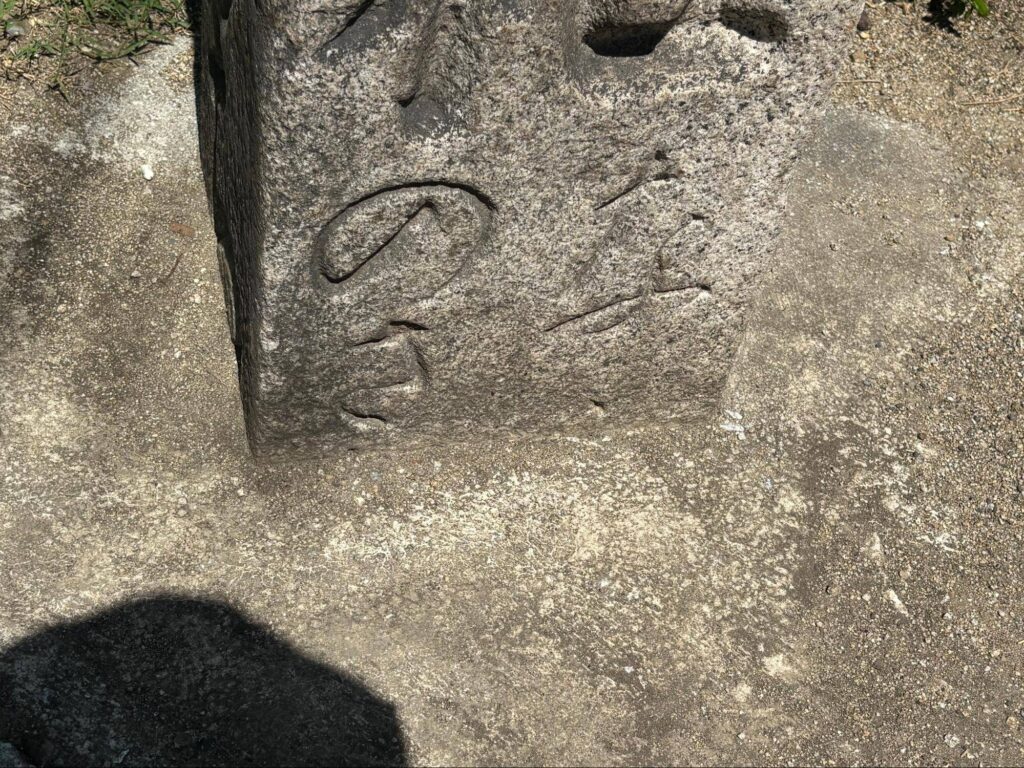

これは、京街道を指し示す石碑の後ろ側です。見えにくいですが、調べると石碑を立てた年号(文政九丙戌年九月吉日)が刻まれています。1826(文政9)年に建てられた物と考えられます。

|

|

|

こちらの道の先はこうなっていて、京阪京橋駅が見えます。特にこの方向には何があるとは石碑には刻まれていません(当時は道がなかった?)。ただ最後に紹介する大阪の中心部方面に行けることは間違いないです。

最後はこちらに「右 大坂」と刻まれていました。

大坂(大阪)に向かっている道です。このままいけば大阪城の北側を通って、「大坂」の中心部方向に行けます。

私がいた時は、ほぼ全員歩いている人がまったく気づくことなく通過するスポットでした。大阪市内を目を皿にして歩くと、こんな歴史スポットがいくらでも出てきそうですね。

京街道及び大和街道道標

住所:大阪府大阪市都島区東野田町2丁目9-21

アクセス:JR・京阪京橋駅から徒歩1分

|

|

|

この記事を書いた人

奥河内から情報発信

大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。

コメント