毎年10月になると河内長野では他の地域にはない独自の秋祭りや神事が各地で行われ、今年もいくつか紹介してきました。その多くは河内長野駅からバスなどで移動しなければいけません。しかし、河内長野駅から徒歩すぐの所にある長野神社でも河内長野市指定文化財のタイマツタテ(外部リンク)と呼ばれる独自の神事があり、毎年10月11日に行われます。

タイマツタテが行われる11日の直前の土日のいずれかに、地元の人たちの手により大松明(おおたいまつ)が作られます。そして今年は、10月5日に画像のように無事に松明が完成し、長野神社の境内に奉納。あとは11日の神事を待つばかりとなりました。

私は以前、神事で大きな炎と共に焼き尽くされるタイマツタテを見学したことがあります。しかしあの大きな松明がどのようにして作られるのかがとても気になりました。そこで長野神社の宮司さんにお願いし、10月5日の午前中に大松明が作られる様子を取材させていただきました。

|

|

|

(落雷直後の様子)

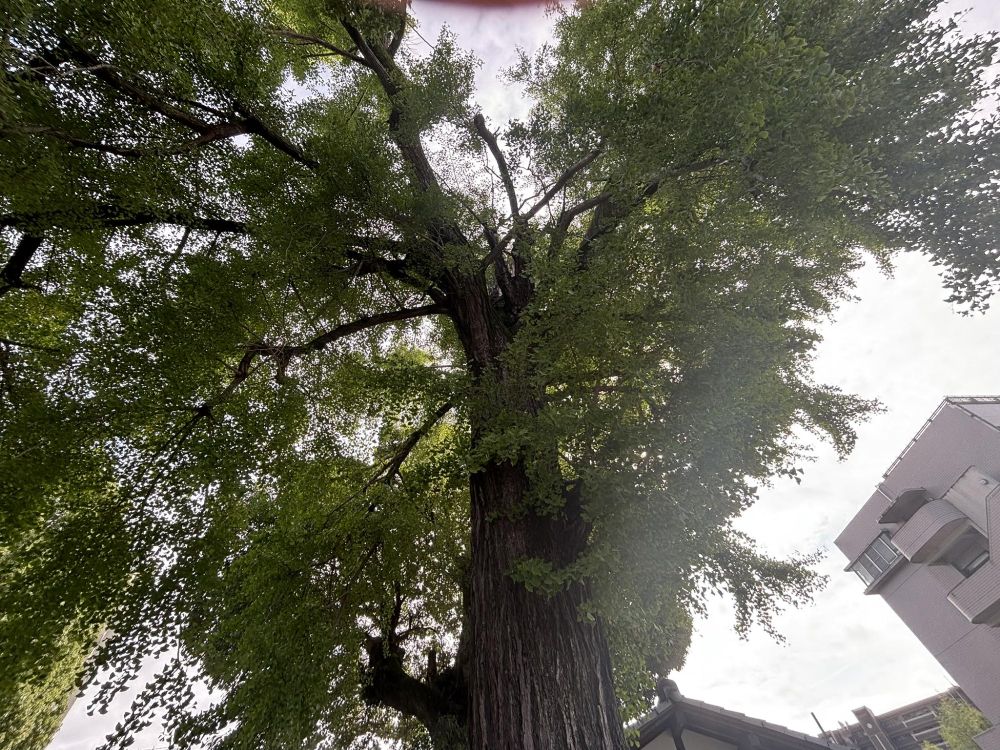

長野神社で忘れてはならないのは、2024年6月に大イチョウが落雷により大きな被害を受けたことでした。落雷の破壊力は木の幹の一部を損傷させ、すぐ横の玉垣も破壊してしまったのです。

ところが、久しぶりに長野神社に来てみると、大イチョウは枯れることなく再生しているようで、新たに大きなイチョウの葉をつけていました。

|

|

「PR」

そして玉垣も修復が無事に終わっていました。社殿を守る鎮守の森として自ら落雷をうけたイチョウの木でしたが、無事と知り本当に良かったと思いました。

時刻は午前9時前ですが、すでに作業が始まっていました。

境内の中央に大きな穴が開いています。ここに大松明を立てると考えられます。

|

|

|

作業の様子を拝見しましょう。まずは松明の外の部分を作るところから始まります。

こちらに竹が用意され、この竹を合わせて大きな巻きすのような物を作ります。

竹をひとつずつ紐で結び付けていきます。

紐を持っている人巻き付けている人、さらに竹を通す人など分担作業で行われています。

地味な作業ですが、徐々に大きな巻きすのようなものができてきました。

拡大してみました。杭が打ち付けられ紐が結ばれています。そこに竹が並べられ手紐で括り付けています

|

|

|

こちらは弦(つる)のようです。流谷の八幡神社で行われている勧請縄かけの時もそうでしたが、自然素材のものだけを使っています。これなら神事の際に焼いてしまっても悪影響がないわけですね。

気が付いた時には予定していた最後の部分まで紐が巻き付けられていました。

こうして大きな巻きすのようなものができました。これで大きな海苔巻きを作ろうと思えば作れる気がします。

そして社殿寄りに太い木の棒が三本置かれました。実はここに竹の巻きすを置くわけです。

|

|

|

このようにみんなで持ち上げて、大巻きすを棒の上に置きました。このほうが巻きやすいからだと考えられます。また下にベルトが入っていますが、下に隙間を作る意味も後でわかりました。

中に入れる枝葉を大巻きすの中に入れていきます。これも自然の木の枝を切って得た葉ですね。

|

|

「PR」

用意された枝葉を巻きすの上に置いていきます。

長野神社では枝葉が松明の一部として活用します。大昔からの人々の知恵を感じました。

そして芯となる棒を中に入れました。

ただしそのままでは巻き付けません。葉の中に隙間があるので中に入って葉を踏みつけて隙間を少なくしてから巻き付けていきます。

巻きすの両端が上で合わさり、無事に巻き付けられました。

|

|

|

このようなことを言えば長野神社の関係者の人にお叱りを受けるかもしれませんが、どう見ても巨大な海苔巻きを作っているように見えてしまいます。

そして巻きすの両側を紐で括り付けます。

そのあとベルトで締め付けます。ベルトで固定してから、巻いた松明をさらに安定させるための次の工程に移っていきます。

後のほうを見ると細い竹を結んでいる人がいました。実はこの細い竹で松明の周りを巻き付けて松明がバラバラにならないように締め付けていくわけです。

松明を巻きつけるところを中心に動画にしました

ここで、油圧ショベルが登場しました。300年以上の伝統があるといわれているタイマツタテ、昔はすべて手作業で行われていたと思われますが、今は伝統通りに作る部分と、ショベルのような機械を使って簡潔にできるところはそうするようになっていました。

|

|

|

さらにクレーンの装置がついたトラックが登場しました。松明をクレーンで所定の位置に立てるために使うものですね。

トラックを見ると株式会社石駒さん(外部リンク)です。河内長野駅近くにある企業さんですが、創業が明治30年とありますので、西暦だと1897年。現在まで128年続いている老舗企業です。普段は石材を扱っている企業さんですが、地元のお祭りのために一役買っているという感じでした。こういう企業が地元にあると心強いですね。

中心部に入っている芯になっている棒が前に出ています。これが上の部分になるわけですね。

大松明を固定するために竹が下側に入れられました。あたかも竹が針金のように曲線を描いています。

竹の特性を利用して、松明をしっかりと固定していきます。

|

|

「PR」

松明は立てられてから神事で約まで数日境内に立たせておきますから、それまでに崩れないようにするための工夫が行われているんですね。

|

|

|

昔も今も、長野神社の氏子さん、町衆(保存会の方々)が力を合わせて行っています。

若衆(青年団)は地車のほうで忙しいので、アダルト層が主に松明作りに精を出しているんですね。また個人的に感じたことですが、一連の作業を河内長野観光の体験として国内外の観光客向けに有料ツアーにしたら面白い気がしました。ツアー料金の一部がタイマツタテという神事の維持・保存のためになったら素敵かなという気がします。

竹だけでなく、次は最初に見た弦を使って大松明を結んでいきます。

いろいろな素材をうまく使うことでそれぞれの特性を生かし、様々な状況に応じたリスク分散につながるわけですね。

松明の固定はほぼ終わったようですが、別の作業が待っています。

今度は縦方向に紐を結び、松明の巻きすを固定した竹や弦などの間を結んでいきます。

横だけでなく縦方向で結べばより強固になるのはわかります。松明がほどけないように徹底した安全対策を行っているわけですね。

こうして松明の補強も無事に終わりました。そして仮固定で使っていたベルトが外されました。

今度は先端のほうにロープが結ばれました。いよいよ松明を所定の位置に立てていきます。

|

|

「PR」

先ほどのパワーショベルが来ました。そしてクレーントラック、さらに人の手を使っていよいよ松明が立てられます。

穴があけられた所定の位置に松明の下の部分が運ばれてきました。

|

|

|

ここからいよいよ大松明が立てられます。

この作業はとても慎重に行われました。松明が立ってからバランスを整えるのに少しずつ行われています。紐で引っぱりながら、油圧ショベルを使って松明を押し込見ながらバランスを整える作業が行われていました。

大松明が立つところを中心に動画にしました。

松明が立ったところで土で穴を埋めていきます。

油圧ショベルがどんどん土を戻していきます。

さて、こちらに別の色の土があります。これはさらに上から埋めるために使われます。

油圧ショベルにより、ほぼ土が大松明の底に入れられました。

|

|

|

後は手動で微調整を行い、この後違う色の土を上にのせて松明を完全に補強していきます。

画像から見ると少し斜めに見えますが、これをうまく調整しながら整えていきました。

こうして完成したのがこちらの大松明です。松明の上の部分に藁がかけられ、さらにその上に傘が立っています。それから竹を円状に曲げたものが大松明に刺さっているのが見えます。大松明の松明やその周りに紙垂(しで:ギザギザした白い紙)が取り付けられ、結界が張られました。そして大松明が倒れないように大きな木を使って支えています。

|

|

「PR」

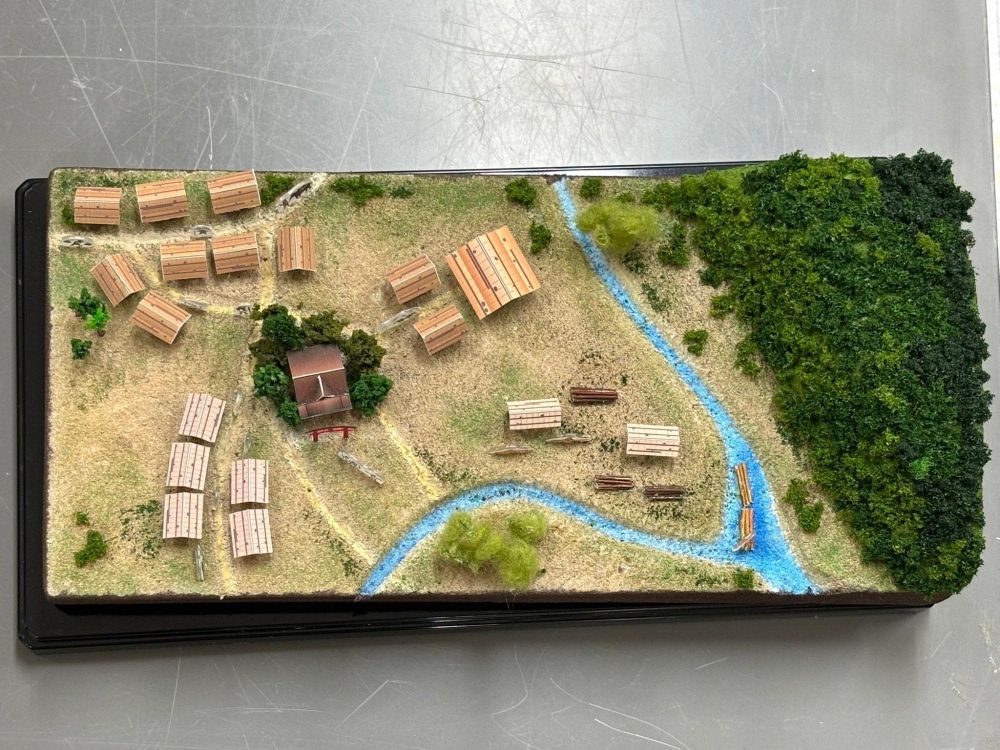

(ふるさと歴史学習館で昔の長野神社周辺を再現したジオラマ)

タイマツタテのいちばん上の傘について、あくまで推測とのことだったのですが、町祭りの傘鉾の名残があると聞いたことがあります。それを聞いて思ったのは、河内長野は確かに田舎ですが、それは大阪市内や政令指定都市の堺と比較するからそう感じるだけで、実際は大昔も町だった可能性でした。

(長野神社本殿は国の重要文化財)

歴史的に見ても長野神社の周辺はふたつの高野街道の接点で、かつ石川と天見川の合流点とも近く、木屋堂(こやどう)と呼ばれる材木の集積地があった場所といわれていたそうなので、当時は今以上に町としての機能があったのかもしれません。

|

|

|

過去のタイマツタテ

今年も10月11日に行われる予定のタイマツタテ、どのようなものか過去撮影したもの最後に紹介しましょう。

最初に湯立神事が行われていました。

神事が終わればいよいよ大松明に火がつけられます。提灯の中に入った小さな火を付けます。

そして燃えていく様子を動画にしました。

最初に上の傘が焼けその下にある藁に引火します。この後は松明の中に入っている木々の葉やその中に入ったお札、そして大きな巻きすのような竹の部分も含めて全部焼け落ちてしまいます。

|

|

|

最初はあんなに小さかった火があっという間に大きな炎となっています。こういうのを見ると火事の怖さも教えてくれるような気がしました。

そして参拝者見学者はほぼいなくなったころには、松明はほぼ焼け落ちました。わずかに火が残っているので水をかけて完全に消す作業を行って終了しました。

今年の10月11日は土曜日なので地車の曳行と重なります。画像は長野の地車で、5日も準備を行っていました。例年以上ににぎやかなタイマツタテになるかもしれません。興味のある方は河内長野駅から徒歩すぐのところで行われているので、河内長野駅の近くに来る機会があればちょこっと足を延ばして、長野神社の火祭りを見学してみてはいかがでしょう。

|

|

「PR」

長野神社

住所:大阪府河内長野市

タイマツタテ:10月11日10:00~

アクセス:南海・近鉄河内長野駅から徒歩3分

|

|

|

この記事を書いた人

奥河内から情報発信

大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d14b99d.fa9bd8d6.4d14b99e.4bb38f2e/?me_id=1212142&item_id=10144594&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foga%2Fcabinet%2Fitem_img%2Fshohin%2Ficho_03_k.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d14bbc1.19dd31d2.4d14bbc2.7bc22e69/?me_id=1205583&item_id=10007254&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsichiyo%2Fcabinet%2Fkazai%2Fdry3%2Fd-sirakabal.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d14be32.755d7ef7.4d14be33.a49618fd/?me_id=1260492&item_id=10012511&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpassageshop%2Fcabinet%2Fkihon37%2Faplus-ad-tp4-2s-001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d14c029.9721d890.4d14c02a.30a51290/?me_id=1338181&item_id=10000897&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fliten-up-your-bike%2Fcabinet%2Foutdoor%2Flantern%2Ftorchthumb01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d14c1d7.abcf73f4.4d14c1d8.07b2db56/?me_id=1366699&item_id=10000221&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpurekami%2Fcabinet%2F001shide.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d14c3ec.9dd5c8dc.4d14c3ed.c0e1a1aa/?me_id=1359071&item_id=10001761&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff272167-kawachinagano%2Fcabinet%2F10345326%2Fimgrc0102315379.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント

[…] 次は河内長野駅近くにある長野神社のタイマツタテです。今年は大たいまつを作る様子を取材しました。 […]