千早赤阪村は、「大阪唯一の村」というのがブランドのようになっていて、最近若い人が多く移住しているように感じます。

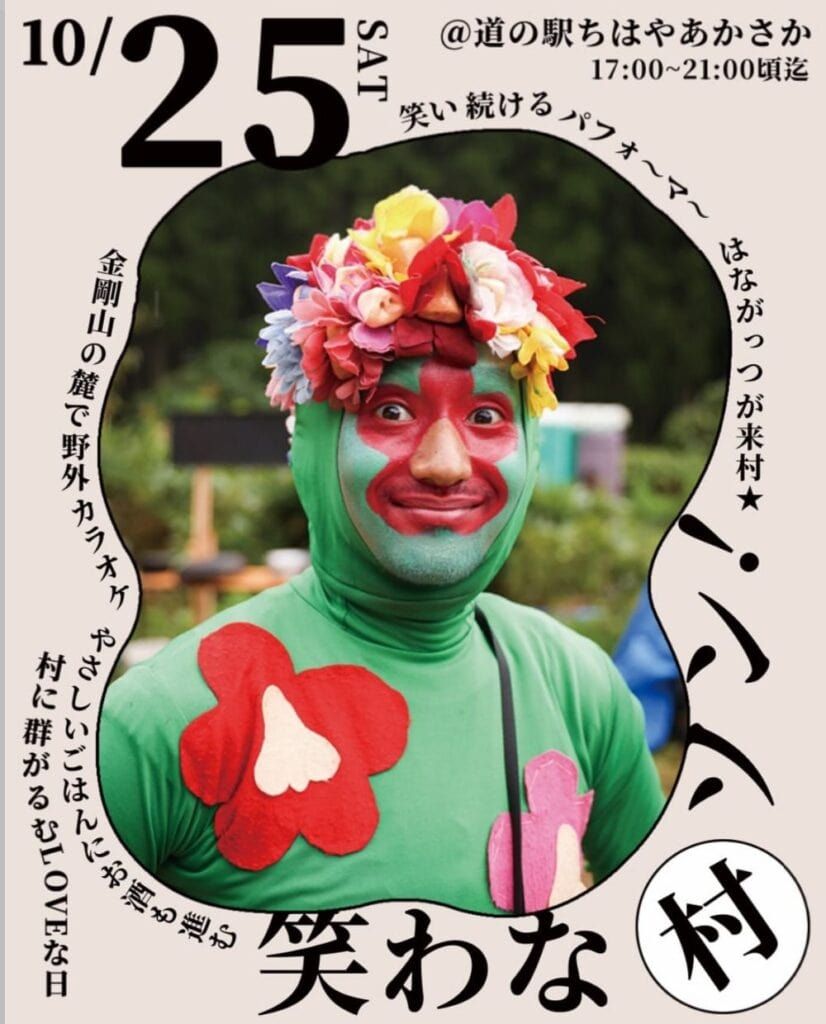

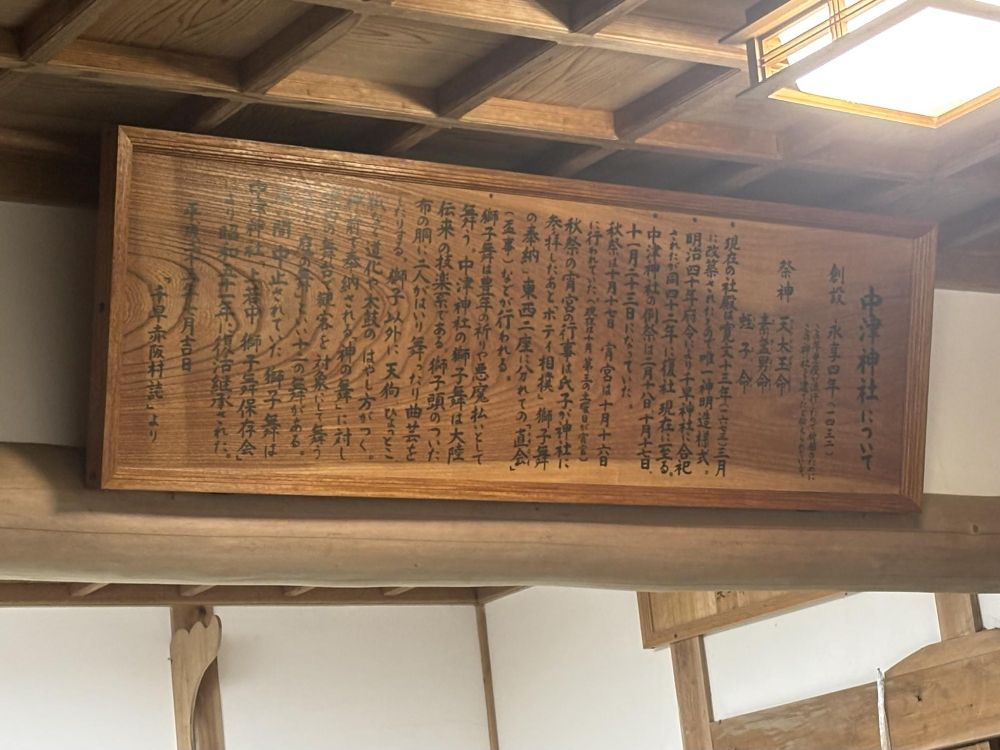

そんな若者が集まる場所といえば、筆頭はなんといっても道の駅ちはやあかさかです。手作り感溢れる道の駅は可愛らしい道の駅として人気があり、地元の野菜が買えたり美味しい食事もあります。そして今度の25日土曜日も「笑わな村ソン」という村ならではのイベントが行われます。

|

|

|

当日は現代パフォーマの「はながっつ」さんが登場し、また村にゆかりのある飲食店や青空スナックのカラオケ大会など盛りだくさんです。

しかし、今回私は村のイベントではなく、本物の村祭りの取材のため、10月18日の夜に千早赤阪村に行きました。道中、富田林からのバスに乗っていると、バスの横を地車が次々と通過して行きます。

これは、南河内最大級とされる建水分神社に宮入した地車が帰って行く様子です。

|

|

|

そして、森屋のバス停から建水分神社の御旅所に向かうと、森屋の地車が通り過ぎていきました。

動画に撮りました。

ちなみに森屋が最後だったようで、御旅所「比叡の前」はもぬけの殻になっていました。

|

|

「PR」

ここまでだと、村の祭りへの取材に間に合わなかった間抜けな愚か者のように感じるかもしれません。しかし本番はここからです。今回は建水分神社ではなく、中津神社で行われる夜の村祭りの取材に来たからです。

中津神社は中津原にあり、昼間であれば小吹台や河内長野の鳩原方面から歩いていけますか、夜なのでさすがにそれは困難です。そこで今回は千早赤阪村の特別なご好意により、千早赤阪村役場から車で案内していただけることになりました。役場からはちょうど桐山の地車が見えます。

こうして千早赤阪村の広報担当の方と教育委員会で文化財を担当している方と一緒に、暗闇の中を車で中津神社に向かいました。

中津神社近くの駐車場に到着すると、中津原の地車が待機していました。今から中津神社に宮入りして神社で村の秋祭りが行われます。

|

|

|

場所はこちらの千早銘木さんの敷地内でした。夜とあって他に建物や家らしきものが見えない本当に山の中です。

中津原の地車を調べると、もともとは地車の車輪がなく神輿のように担ぐ「担い(にない)だんじり」だったそうです。ちなみに南河内地域で担いだんじりを私は見たことがないのですが、泉佐野にはあるとのこと。

|

|

「PR」

さて中津原の地車は担い手が不足してしまったので廃絶の危機となりましたが、平成時代になって車輪付きの地車を新調したそうです。その地車の装飾に河内長野の古野から地車をもらい受け、江戸末期から明治初期の彫刻の部分取り出し設置したとのこと。さらに獅子噛みなど、担いだんじり時代のものの再利用もあるという情報もありました。

確かに枠の部分と中の彫り物の部分とでは木の色が違うように見えます。

|

|

|

地車の出発のシーンは動画にしました。

トンネルを抜けて中津神社の坂を上っていきます。

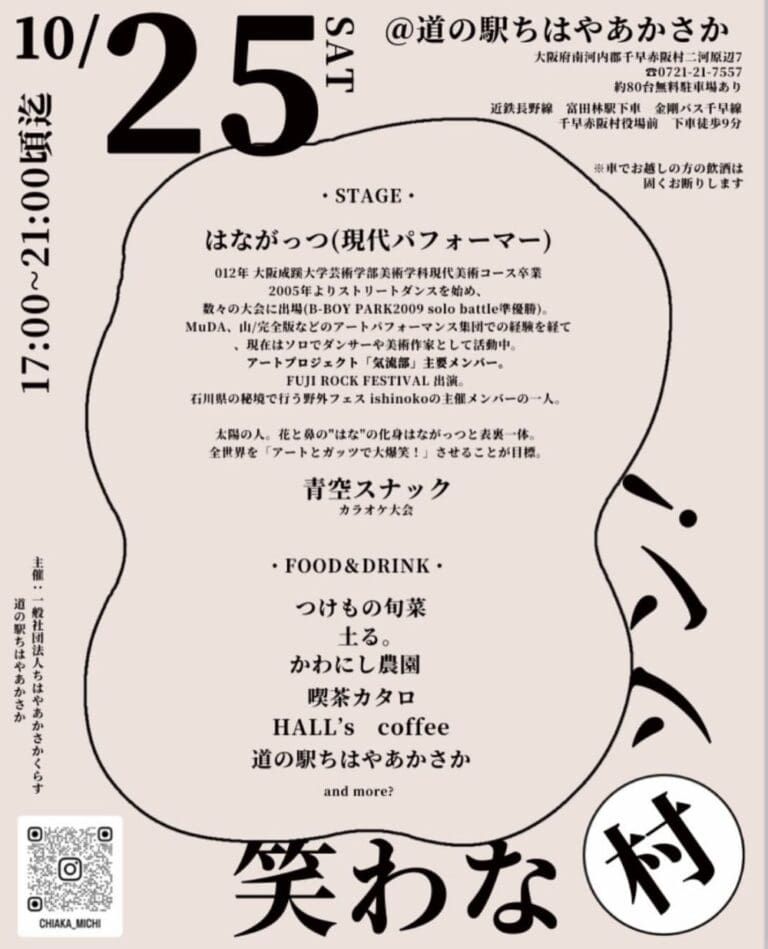

中津神社の提灯です。中津神社の創建は1432(永享4)年です。伝承では疫病の平癒を願い創建されたとのこと。祭神に天太玉命(あめのふとだまのみこと)、素戔嗚命(すさのおのみこと)、蛭子命(ひるこのみこと)を祀っています。

現在の社殿は唯一神明造様式で、1673(寛文13)年3月に改築されたものです。もともとは牛頭天王を祀っていましたが、明治時代の廃仏毀釈運動により八坂神社から改めて分霊を受けました。そして1907(明治40)年にいったん千早神社に合祀されましたが、2年後の1909(明治42)年に復社して鎮座したそうです。

|

|

「PR」

こちらは中津原の提灯です。

暗闇の中を白く光った地車の提灯が曳行されると、幻想的でもあります。

地車は右のスロープを上がります。人は階段を上って正面から神社の社殿の前に向かいます。

|

|

|

私も中津神社の鳥居をくぐらせていただきました。

かがり火が左右に2つ灯されています。

境内では一足早く神社に到着した人たちが、坂を上ってくる地車を見つめています。

地車が坂を上るときすぐには上がりません。

|

|

「PR」

みんなで力を合わせてという感じでした。

地車が上がってくると花吹雪が飛びます。

そのまま鳥居の近くまで行き、また社殿に戻ります。

しばらく行ったり来たりを繰り返します。

|

|

|

ここで地車から何か飛んできました。

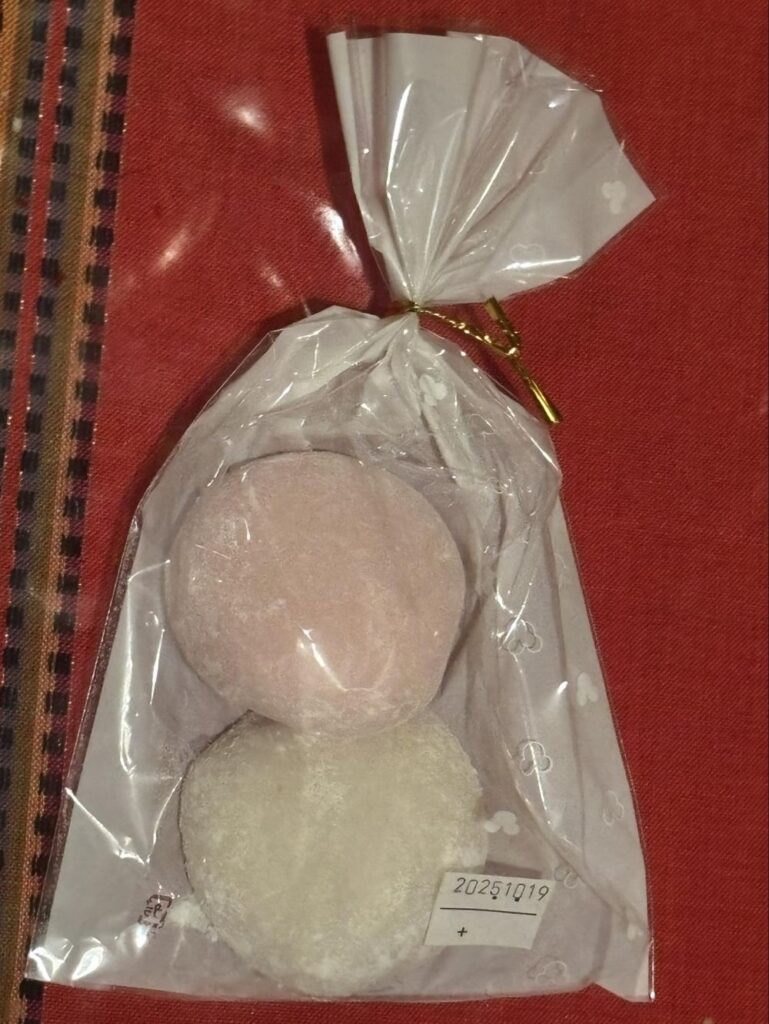

実は餅が配られていました。けっこう多く配られていて4つくらいもらっている子どももいました。

手前に飛んで来たので、ひとつご相伴にあずかりました。無添加の餅なので早めに食べてほしいとのこと。

無事に宮入が終わりました。記念撮影にも応じてくださいました。ありがとうございます。

|

|

「PR」

地車の宮入が終わるとベンチが用意されます。

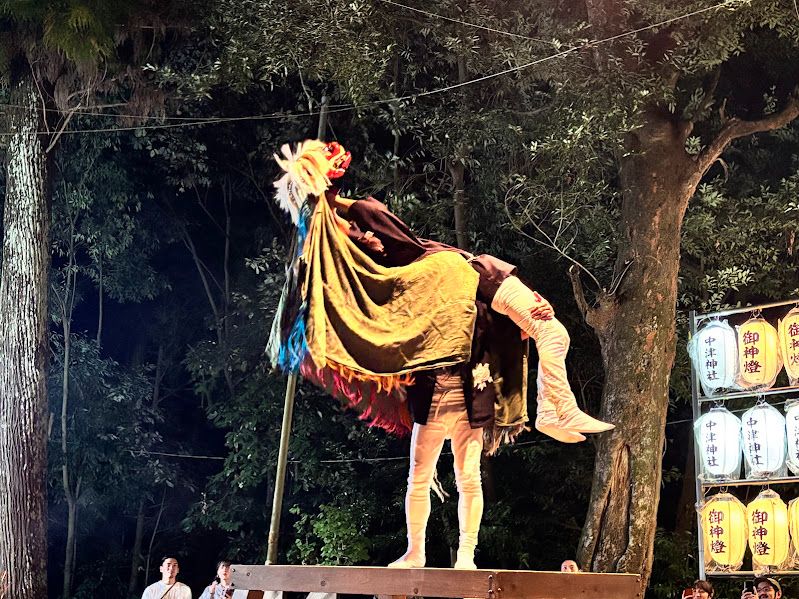

この後、中津神社の獅子舞が始まります。

次は台を運びます。実はこの台の上で獅子舞の奉納が行われるのです。

河内長野の日野獅子舞の台と比べて狭くて高いですね。

| |

|

獅子舞が歩くところにゴザが敷かれます。一連の動作を青年団や村衆の方々が手際よく行っていきます。

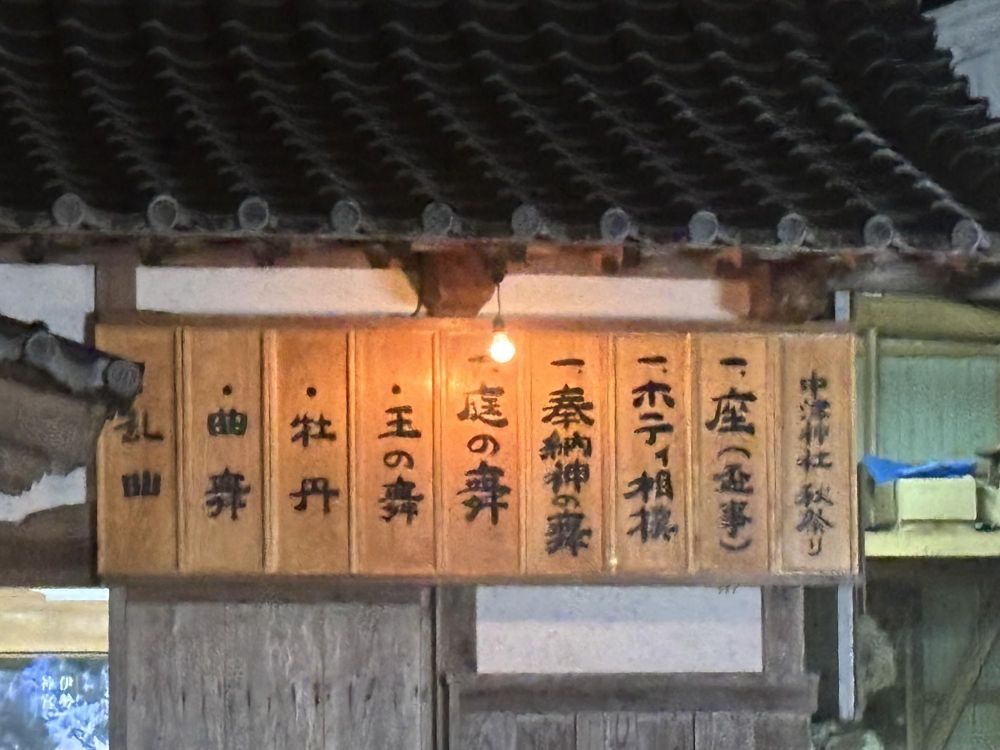

この日の中津神社の秋祭りのプログラムです。この中で庭の舞からつづく4演目が先ほど設置した台の上で行われます。

そして演目はその年によって変わります。2025年は10年ぶりという牡丹と言う演目が奉納されました。

|

|

|

気がつけば獅子舞奉納(庭の舞)のセットができました。

|

|

「PR」

前半は社殿の方で行われるということで近づきました。中津神社はそのまま中央に通路があり本殿前まで通路がある割拝殿(わりはいでん)形式です。

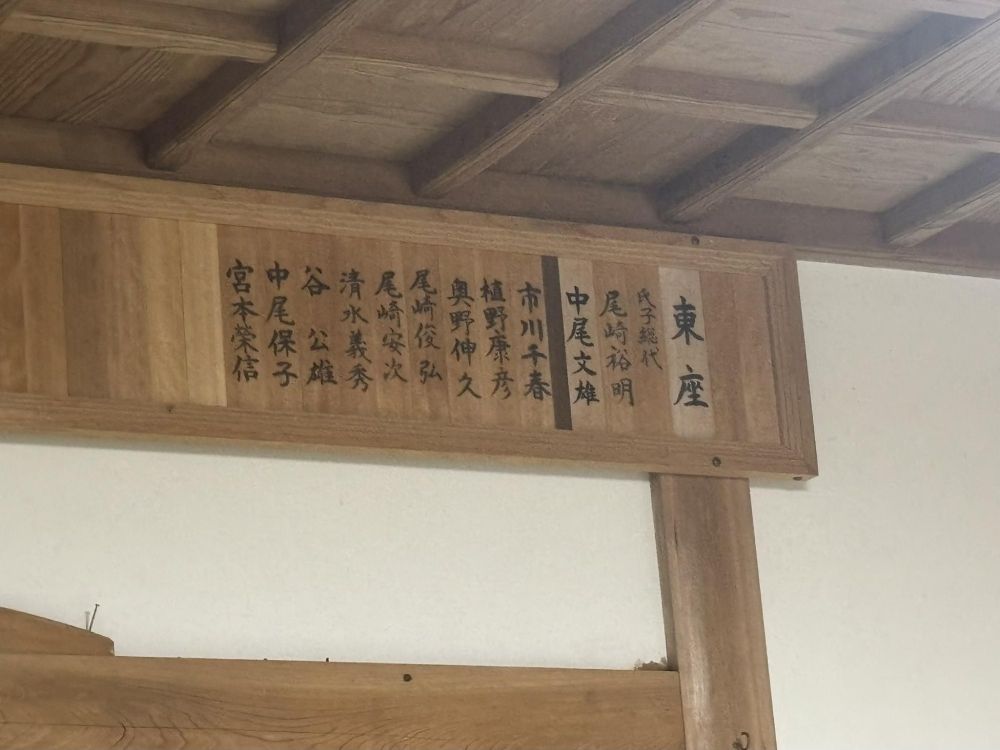

そして拝殿は中央の通路を境に左右に分かれて座敷があります。この座敷は氏子さんが座る場所です。

こちらが西座です。

そして東座です。加賀田神社の例を挙げると、氏子の中に座衆という組織があって、やはり東西に座衆がいて、非公開の「オコナイ」を行う時に東西の座衆に分かれて行うそうなので、中津神社も同じように氏子の中に東西の座衆がいるという事なのでしょう。

|

|

|

そして最初に「座(盃事)」と呼ばれる儀式が始まります。中津神社の秋祭りには司会者のような人がいて、祭りを進行しながら説明をしてくれるのでとてもわかりやすいです。ちなみに中津神社の秋祭りには宮司さんなどの神職による神事はなく、村衆の手で行われています。

座(盃事)は、東西の座衆が拝殿の座敷に座ってお菓子などの軽食を食べながら盃を酌み交わすようなしきたりでした。昔は料理なども出ていたそうなので、おそらくは、昔は真ん中の氏神様を囲むように東西の氏子が仲良く宴会をしながら、氏地での秋祭り、獅子舞を見ていたのかなと想像しました。

|

|

「PR」

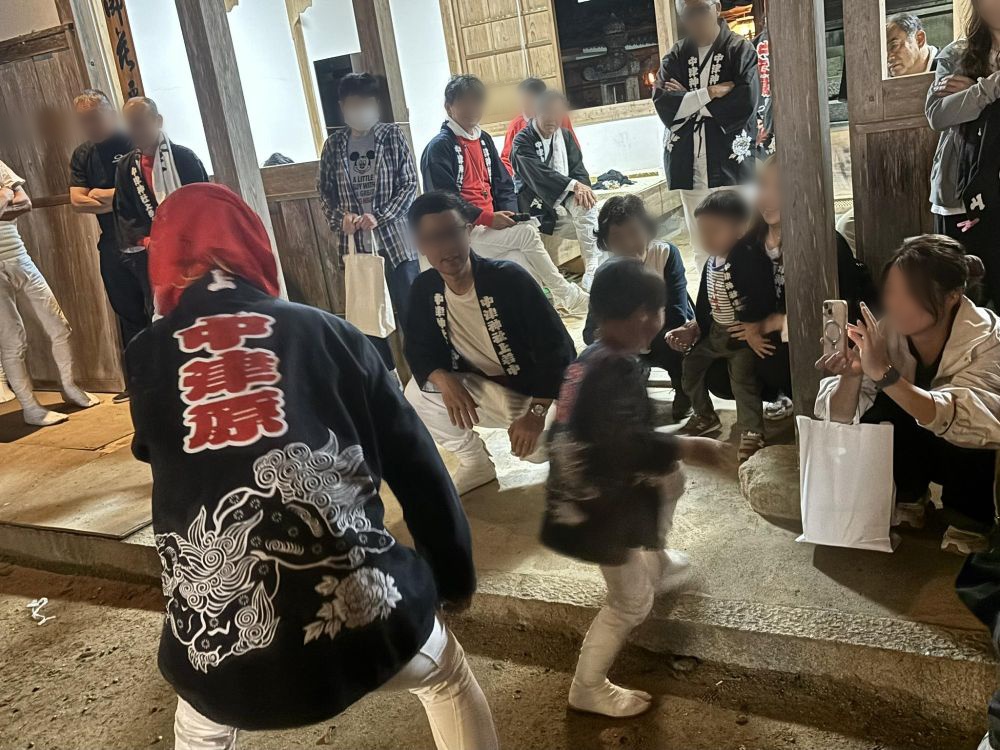

すると、小さな子どもが上半身裸になっていて、司会の方がインタビューをしています。いったいどういうことでしょうか?

これはホテイ相撲と呼ばれる儀式です。真ん中にいる人が行司さんとのこと。子どもといえば中津神社の近く鳩原の川上神社の稚児相撲もありますが、あれとも全く違います。調べてみても情報がなく、但馬養父市の水谷神社でおこなわれているネッテイ相撲の情報しか出てきません。

|

|

|

動画を撮影しました。まことに不思議な風習でした。

ここから司会者の方が台に上がって進行をします。いよいよ獅子舞の奉納がおこなわれるのですが、その前に花代を提供した人を読み上げていました。祭りを維持するために必要な寄付金である花代は境内に掲示しているものをよく見ますが、読み上げるパターンは初めてかもしれません。

花代の報告は3回に分けておこなわれ、途中で獅子舞の奉納が行われます。

|

|

「PR」

中津神社の獅子舞は400年の歴史があったのですが、長く中断していた時期がありました。しかし、1976(昭和51)年に復活したそうで、今年でちょうど50回目になるそうです。ビニールシートで作られた幕の奥が楽屋になっているようです。

|

|

|

獅子舞は本殿に向かい、本殿の前で舞を披露します。

短時間ですが本当に神様の前で演じられるんですね。

そしていったん幕に戻ってからすぐに出てきて庭の舞(玉の舞)が披露されます。

ふたつの舞を動画にしました。

玉の舞は獅子舞と天狗(猿田彦)と舞を行いますが、天狗は途中で客席に乱入します。

天狗は主に小さい子どもに向けて何かをします。「キャー」と驚く子どもの声が出た瞬間、会場内に笑いが起こりました。

|

|

|

その間、獅子舞は休憩します。

アクロバットのような激しい舞もあり、狭くて高い台の上で演じるので想像以上に体力と気力を使うものと想像します。

そして天狗と獅子舞が演じる球の舞が無事に終わりました。

動画にしています

この後は司会者による花代を寄付した個人、団体を読み上げる続きがありました。驚いたのは地元千早赤阪村だけでなく、隣の河内長野の知っているお店や神社の名前も読み上げられたことです。

|

|

「PR」

そして次は10年ぶりに奉納される牡丹です。非常にレアな舞で、その前の舞も10年ぶりだったそうです。舞台に牡丹が置かれてその牡丹相手にうさぎ跳びのように小刻みに動く様子が見物とのこと。

|

|

|

獅子舞を始めて4年目の人と全ての舞を熟知しているベテランの方が舞います。

牡丹の花を前に激しくも華麗に踊る獅子舞。

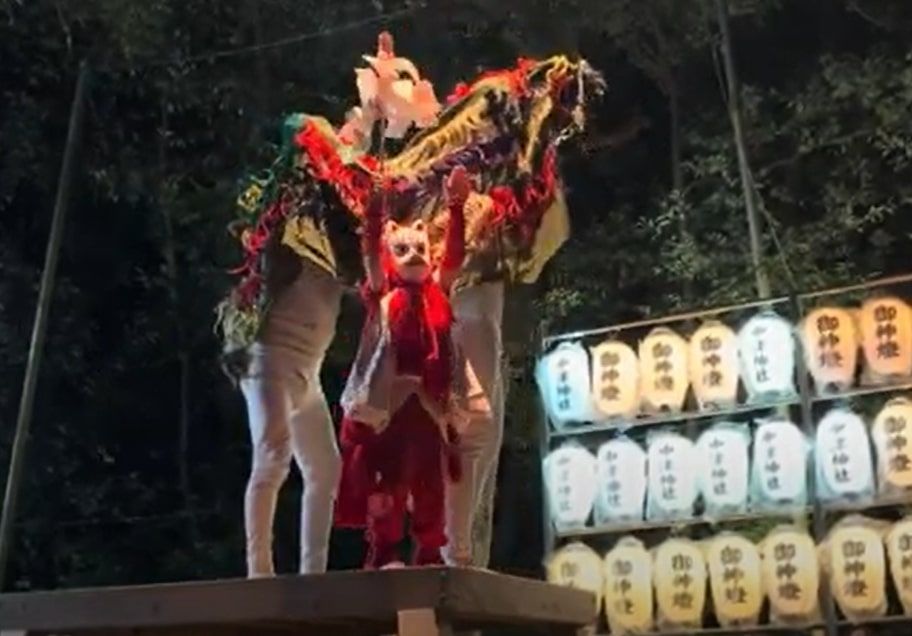

日野獅子舞も個性的な獅子頭がついた舞ですが、中津神社の獅子は頭だけでなくボディも個性的でカラフルです。

周りは暗闇しかない山の中、中津神社の中だけ灯りがあり、獅子舞を見守る人たちが集まっている、知る人ぞ知る村祭りです。

|

|

|

そしてさらに幻想的な雰囲気なのは、獅子舞のための音楽がこちらの太鼓だけという点です。森の中に静かに響く太鼓の音色は、自然の風が木の葉を揺らして聞こえるの音色とも調和がとれているように感じました。、

|

|

「PR」

実はこの時、突然頭に何かにぶつかった痛みが走ったのですが、どんぐりが落ちてきたのでした。他の人の頭にも落下していたようです。

レアな牡丹の舞も動画で撮りました。

そして最後の花代を読み上げた後、3番目として「曲舞」が登場しました。獅子本来の荒々しさが舞の特徴です。

曲舞は獅子舞の途中休憩なしでぶっ続けて行われました。司会者の方によると、本当は続ぎがあるそうなのですが、獅子舞のなり手不足でカットしたそうです。そして経験などは不問で獅子舞の舞手を募集していました。河内長野の伝統芸能は若い人が最近入っていますので、中津神社にも舞い手の希望者が増えるとよいですね。

|

|

|

動画で撮りました。

別角度バージョンもあります。

そして最後は、「乱曲」です。こちらは小さなキツネが出てきます。キツネは小学校1年生がするそうです。

|

|

「PR」

キツネは日野獅子舞でも出てきますがあちらは大人で、子孫繁栄を願う意味からシンボル的なものもついていますが、同じキツネでもこちらは子ギツネで、かわいらしい動きが特徴です。

|

|

|

最後なのでやや長い目で動画撮影しました。

別の角度からも撮影しました

こうして中津神社の獅子舞は終了しました。

最後に地車の青年団の団長のあいさつで締めました。地車はこの日はそのままで次の日の朝8時から宮出しを行い、地域を循環するそうです。

|

|

|

ということで、中津原にある中津神社の秋祭り、地車の宮入からホテイ相撲と獅子舞奉納を堪能しました。個人ではとても行けない場所に千早赤阪村のご好意により本物の村祭りを取材できました。広報の方も文化財担当の方も、最近千早赤阪村で働くようになった若い方々です。民間だけでなく公的機関にも村のために若い人が働くようになっているという状況も見ることが出来ました。

|

|

「PR」

そして帰りは近鉄線の駅まで送ってくださったので本当に助かりました。中津神社の秋祭りが終わった瞬間に雨が降り出し、それはとんでもない大雨になったからです。本当にありがとうございました。

中津神社

住所:大阪府南河内郡千早赤阪村中津原691

アクセス:東阪、小吹台、鳩の原バス停から徒歩

|

|

|

この記事を書いた人

奥河内から情報発信

大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fbcd0.465507c7.4d8fbcd1.65cedb59/?me_id=1304698&item_id=10000813&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvalleyvillage%2Fcabinet%2F060004.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fbdc8.8c9b1587.4d8fbdc9.cf82a268/?me_id=1383394&item_id=10006788&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fartlies-fishing%2Fcabinet%2Fhome2%2Fg0115.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fbe61.eee13ea6.4d8fbe62.ad7d0689/?me_id=1299979&item_id=10000079&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkoubou-hokujyu%2Fcabinet%2Ftenjinsama%2Finamityoukoku%2Fsm-80108-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d2ef2f0.2b53afe5.4d2ef2f1.d65a77db/?me_id=1374384&item_id=10006919&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwork-aichi%2Fcabinet%2Fmatsuri%2Fimg06075306%2Fimg06075308%2Fitem-img0079479737.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fbf35.a159bc05.4d8fbf36.595132a0/?me_id=1274827&item_id=10000085&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftsuruha%2Fcabinet%2Fshouhin09%2F4987312339263.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fbf79.65e55ea0.4d8fbf7a.7e342ec1/?me_id=1417365&item_id=10000054&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fizumiya-sake%2Fcabinet%2Fitems%2Fsake%2F211314-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fbff0.b3179e05.4d8fbff1.588dab96/?me_id=1408552&item_id=10015083&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftennmayashop%2Fcabinet%2Fpic%2F208%2F208-810_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fc07d.f103601f.4d8fc07e.08fdf596/?me_id=1207091&item_id=10030288&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F2pcs%2Fcabinet%2Fimg_item11%2Fpi0490.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fc0f7.6a1c89ea.4d8fc0f8.c63fd6b2/?me_id=1374623&item_id=10032915&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffinejewelrys%2Fcabinet%2F2022400042%2F40004281.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fc187.f84addb1.4d8fc188.6f9f6b73/?me_id=1421530&item_id=10002733&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoma%2Fcabinet%2F10977868%2F07%2Fy759123_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d571e13.c312a60e.4d571e14.7da0ecae/?me_id=1286278&item_id=10005613&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fking-bear777%2Fcabinet%2Fzakka%2F04934503%2F78210-41.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8fc291.d1fb6d6d.4d8fc292.da009ac8/?me_id=1307496&item_id=10011328&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstardust-web%2Fcabinet%2Fcat01422332%2Ftako_kadomatsu_shish%2Fp-1600m_3c.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント