連日河内長野の秋祭りの記事を紹介しましたが、いよいよこの土日に秋祭りの本番に突入しました。しかし、大阪狭山市でもこの土日は秋祭りで、他の南河内地域同様に地車の曳行が行われています。

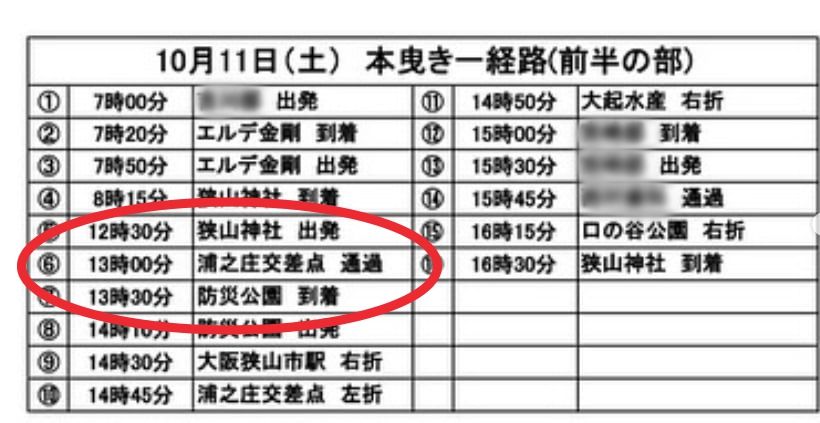

SNSを見ると、大阪狭山市の地車の青年団のSNSで祭り当日のルートが公表されていました。こちらはある青年団のものですが、この中で気になったのは狭山神社から防災公園までのルートです。防災公園とはさやか公園のこと。そして複数の地車がこの時刻(12:30~13:30)になると狭山神社からさやか公園に向かう予定になっていることがわかりました。

私は大阪狭山市の地車のことがとても気になっていましたので、お昼前に金剛駅から狭山神社に向かいました。

金剛駅です。正面の山のようになっているのが狭山神社の境内です。

「PR」

ただ神社の入り口は反対側なので坂(シロノサカ)を下りる必要があります。

|

|

|

神社の入り口に来るとちょうどお昼休みのタイミングでした。

12:30から動くということなので、それまで地車の彫り物を見ることにしました。

|

|

|

川向の地車です。調べると1991(平成3)年に新調入魂式が行われたとのこと。狭山神社には川向のほか、東村、前田の地車が宮入りしていました。

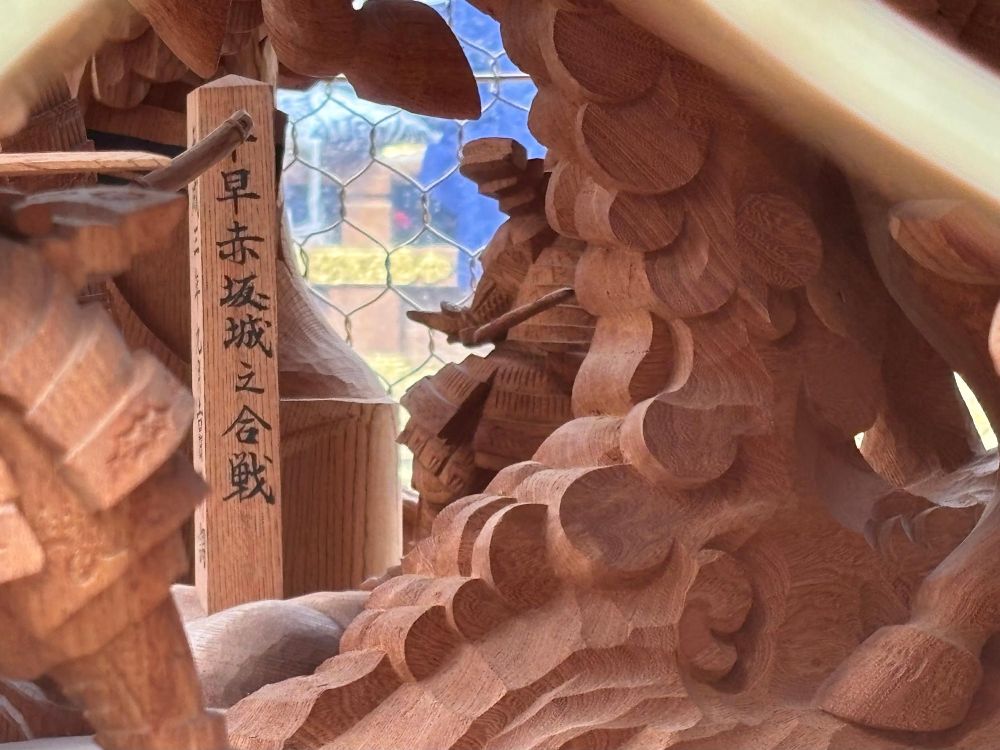

さて、彫り物を見ると、とても気になるものを見つけました。どこかで見たことがあります。

「PR」

これです。これは富田林甘南備にある楠妣庵観音寺(なんぴあんかんのんじ)の入り口にある銅像です。これは湊川の戦いで敗れた楠木正成の首が河内に送られてきたとき、正成の子・正行(まさつら)はそれを見て自害しようとします。ところが母(正成の妻)の久子が「朝敵(ちょうてき)を滅ぼせとの父の遺訓を忘れたか」と、命がけで諭したという太平記の場面を再現した像です。それと同じものが地車にも刻まれていたのです。

|

|

|

そして、南北朝時代の楠木氏に関係するものであることが「千早赤坂城之合戦」との紹介で判明しました。この場所は「見送り」と呼ばれる地車の小屋根の下の部分です。

こちらは楠木正成でしょうか?手前に金網が見えますがこれは安易に彫り物に手が触れて、手脂が彫り物に付着して汚れてしまうのを防ぐために設置されているそうです。

そして千早城らしき彫り物も見つかりました、躍動感溢れる馬の向こう側には堀や塀、建物が見えます。そして菊水紋が描かれた旗指物のようなものも見えますね。見れば見るほど驚きの彫刻です。

|

|

|

さらに、地車を作った大工の棟梁と彫刻を担当した彫刻師の名前がありました。棟梁の名前から調べると、岸和田にある池内工務店の代表(外部リンク)の方の名前でした。

纏の前でみなさん休憩されていたのですが、いろいろと質問にも答えていただきました。

ご本人の許可を得て撮影させていただきました。お休み中のところありがとうございます。

こちらは東村(半田東村)の地車です。こちらは明治初期に作られた地車で、2015(平成27)年に修復したとのこと。

|

|

|

この日午前中雨模様だったので覆いがついていますが、もうしばらくすると晴れてきたということで取り払われました。

こちらは前田です。前田の地車小屋は狭山神社のすぐ近くにあります。

|

|

|

それ以上に特筆すべきは、大阪狭山市の代表として今年万博に出展しパフォーマンスを披露(外部リンク)したことでしょう。

記念撮影に応じてくださいました。既に次世代というか後継者が育って行く見込みですね。

12時20分を過ぎたあたりからあわただしくなってきました。いよいよさやか公園に向かっての曳行が始まるようです。

地車の天井にスピーカーがついています。後でわかりましたが、曳歌を歌いながらの曳行です。

「PR」

ということで、神社境内から外に出て撮影することにしました。

|

|

|

玉垣の外から少し体を乗り出して撮影を試みました。これなら邪魔にならないと判断したからです。

動画を撮影しました。狭山神社の敷地の関係上、地車はバックで出ていく必要があるようです。

地車に多くの人がついていきます。私もさやか公園までですが、ついていくことにしました。

|

|

|

ご機嫌そうに曳歌を歌っていますね。

下では曳歌を歌い、屋根の上には大工方と呼ばれる立場の人が旗を振っています。

「PR」

曳行する地車の順番があるようです。この後に見た狭山の地車の時もそうでしたが、地車小屋に近いところの町はホスト役のように、ほかの地車が出てから動くようなしきたりがあるように感じました。

ということで前田の地車も出発するタイミングで後についていきます。

|

|

|

狭山神社の前の道はこの時間通行止めになったようです。

ここで私は先回りを決行します。早足で地車を追い越しながら前を目指します。まずは前田の地車を追い越して

次は東村の地車を追い越します。

「PR」

こうして東村の前にも出ました。残るは川向の地車だけです。

すると前方からどこかで見たことのあるバスが。さやりんの循環バスです。

河内長野の時もそうでしたが、通行止めの道路でもバスだけは例外措置が取られているようです。

|

|

|

さやりんの循環バスと地車とのコラボレーションですね。

さて、川向の地車が見えてきました。

「PR」

ところが、さやりんの循環バスに見とれてしまい、私は不覚を取ってしまったようです。陶器山通りと交差する浦之庄交差点で信号が変わり、しばらく足止めになってしまいました。

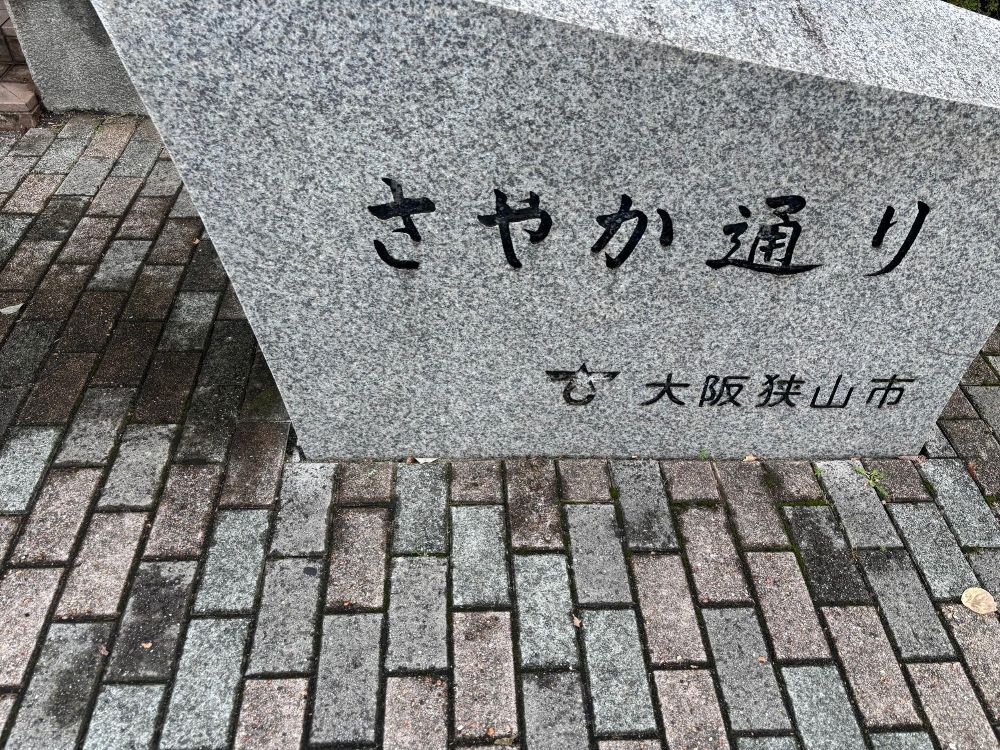

いよいよさやか通りに入りました。ここはSAYAKAホールや市役所などがある通りです。大阪狭山市の中心部といっても過言ではないところですね。

|

|

|

どうにか先頭を行く川向の地車にも追いつきました。

そしてついに追い越しました。

「PR」

左手に見えるのがSAYAKAホールです。

さて、正面に市役所が見えますが、ここで地車は左に曲がってさやか公園に向かいます。

|

|

|

ちょうどカーブした瞬間です。

さやかホールの手前に狭山の地車の拠点があります。

そして狭山の地車が待機していました。

やはりここでも、狭山の地車がホスト役のように歓迎のラッパが鳴り響きました。

|

|

|

こちらは狭山池水天宮です。

狭山池水天宮の前で各地車は立ち止まり水天宮のほうを向きます。

「PR」

水天宮に参拝をしているというイメージなんでしょうね。

ついつい地車の方に注目しますが、並木道を見るとすでに紅葉していて、秋が来ていることがわかります。

川向、東村、そして前田の地車が通過するのを待って、

最後に狭山の地車が動き出しました。

|

|

|

さて、狭山の地車で気になったものを見つけました。

それがこちらで、法被についた三つ鱗(みつうろこ)紋です。これは江戸時代の狭山藩主だった北条氏の家紋ですが、その先祖は関東の戦国大名後北条氏(小山田北条氏)です。

狭山の地車の前には先にさやか公園に到着した3台の地車が待ち構えています。

さやか公園は、かつて存在したさやま遊園の一部ですが、さやま遊園の敷地が元々狭山藩北条氏の下屋敷跡地なので、余計に関連性を感じました。

|

|

|

こうしてさやか公園の前に4台の地車が揃いました。

この間も動画にまとめてみました。

狭山の地車の正面に、北条氏の三つ鱗紋がふたつ、ついています。

「PR」

ということで、ここで大阪狭山市の地車とはお別れとしました。

せっかくなので帰りにさやか公園のすぐ近くにある狭山池に立ち寄ったのですが、ちょうど休憩から出ていく地車囃子が狭山池に響きました。狭山池に棲むとされる龍神も地車囃子を聞くことで、今年も秋が来たことを感じるのかもしれません。

(さやか公園で発見)

今回は11日(本祭)の様子を紹介しましたが、12日日曜日も(後祭)として地車の曳行が行われます。特に10:00くらいから14:00頃にかけて、旧帝塚山学院の跡地に大阪狭山市内の地車が集まり、そこで狭山連合の地車セレモニーが行われるそうです。アクセスは南海バス及び大阪狭山市循環バスの今熊バス停が便利なので、興味のある方は地車をご覧になってみてはいかがでしょう。

さやか通り

住所:大阪府大阪狭山市狭山、半田

アクセス:南海金剛駅、大阪狭山市駅から徒歩

|

|

|

この記事を書いた人

奥河内から情報発信

大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d3aca46.280b98e8.4d3aca47.72566921/?me_id=1331687&item_id=10003347&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff222143-fujieda%2Fcabinet%2F10460083%2Fpt0222-000005_r_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d3acbe8.aa32a703.4d3acbe9.fc35d0a3/?me_id=1257312&item_id=10000733&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fichifuji%2Fcabinet%2F03263712%2F03316457%2Fimgrc0071817467.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/084c4839.00c1103e.084c483a.b8e9b336/?me_id=1206032&item_id=11353622&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F0521%2F4571187350098.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d2ef2f0.2b53afe5.4d2ef2f1.d65a77db/?me_id=1374384&item_id=10006919&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwork-aichi%2Fcabinet%2Fmatsuri%2Fimg06075306%2Fimg06075308%2Fitem-img0079479737.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/082a5e5a.2389b8dc.082a5e5b.dc8090d1/?me_id=1213310&item_id=20333614&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0436%2F9784422230436.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d2ef425.622bd1de.4d2ef426.7039a4e4/?me_id=1418271&item_id=10001453&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fosk-nohohonlibre%2Fcabinet%2Fbara%2Fuwa-002%2Fuwa-002.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/082a5e5a.2389b8dc.082a5e5b.dc8090d1/?me_id=1213310&item_id=21444906&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7915%2F9784398977915_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d3ad37d.3d54d6d7.4d3ad37e.56887be4/?me_id=1433277&item_id=10000017&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftagayasushop%2Fcabinet%2Fyoukan%2Fyoukan_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/082a5e5a.2389b8dc.082a5e5b.dc8090d1/?me_id=1213310&item_id=21272634&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4593%2F9784286254593_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント