江戸時代は江戸幕府と大名の藩が存在し、加賀藩や薩摩藩など戦国大名の末裔がそのまま領国を支配する場合があります。その一方南河内地域では大坂や京都に近いこともあるのか、どちらかといえば小さな大名や大名の飛び地、旗本、幕府の領地など村ごとに治める領主が異なる印象で、その領主もコロコロ代わっています。

(富田林市加太の龍雲寺)

その中でも、江戸時代を通じて狭山池の近くにあったのが狭山藩です。かつて戦国大名として関東を支配し最後まで豊臣秀吉に対抗した後北条氏の末裔で、幕末まで支配しました。狭山藩北条家の菩提寺が富田林市加太の龍運寺だったため、今も境内に歴代の藩主の墓があります。

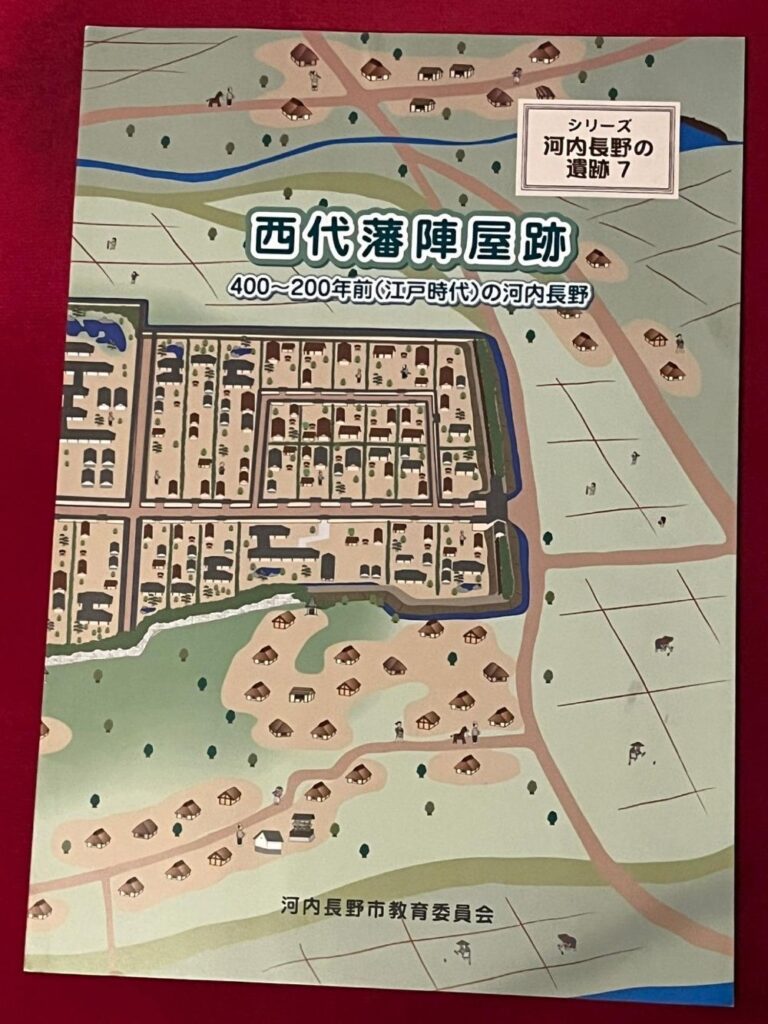

さて河内長野では、1679年から1732年まで短期間(53年間)西代藩が存在し、大名(本多忠恒と忠統)の二代が支配していました。ラブリーホールとその周辺に西代藩の陣屋があったそうで、長野小学校にも陣屋の門を模したものがあります。

|

|

|

忠統が優秀な殿様だったため、より広い領地(伊勢神戸)に領地替えとなり、この地の西代藩は消滅します。その際に地元の人たちが殿様の徳を偲んで西代神社に奉納を始めたのが西代神楽の始まりということで、今も綿々と伝統が続いています。先日も市民交流センター(キックス)で披露されていました。

しかし、どうせなら秋祭りの前の日の夜に行われる西代神楽奉納の本番を見ておきたいところ。今年は10月10日の19時から西代神社の境内で行われます。西代神社は河内長野駅から徒歩圏内(15分)なので、河内長野市内で多く行われる独自の祭りの中では見学しやすいです。

「PR」

なお、雨の時は隣の武道館で行われると考えられます。

昨年の様子を紹介

ここからは昨年の様子を紹介しましょう。今年も同じような感じで行われると考えられます。

ここからは昨年の様子を紹介しましょう。今年も同じような感じで行われると考えられます。

西代神楽は伊勢神楽系統の代表的な物ということで、10月中旬に住吉神社で毎年奉納される伊勢大神楽と見比べても獅子舞などの形が似ています。そして北川央、出水伯明が著した「神と旅する太夫さん 国指定重要無形民俗文化財 伊勢大神楽」の中で、明治中期に西代村の村人が直接、東阿倉川系伊勢大神楽の伊藤森蔵組から神楽を習得したという伝承の記載があるという情報を見つけました。

|

|

|

西代神楽は河内長野市指定文化財(無形民俗文化財)として1984(昭和59)年に指定されました。公式ページ(外部リンク)よると全部で十曲あるとのこと

こちらは最初に行われる鈴と御幣で天地四方を祓い清めて舞う「鈴の舞」です。

次が天地四方の邪気を剣で祓う「銜之剣」ということで獅子舞の口に剣が加えられています。

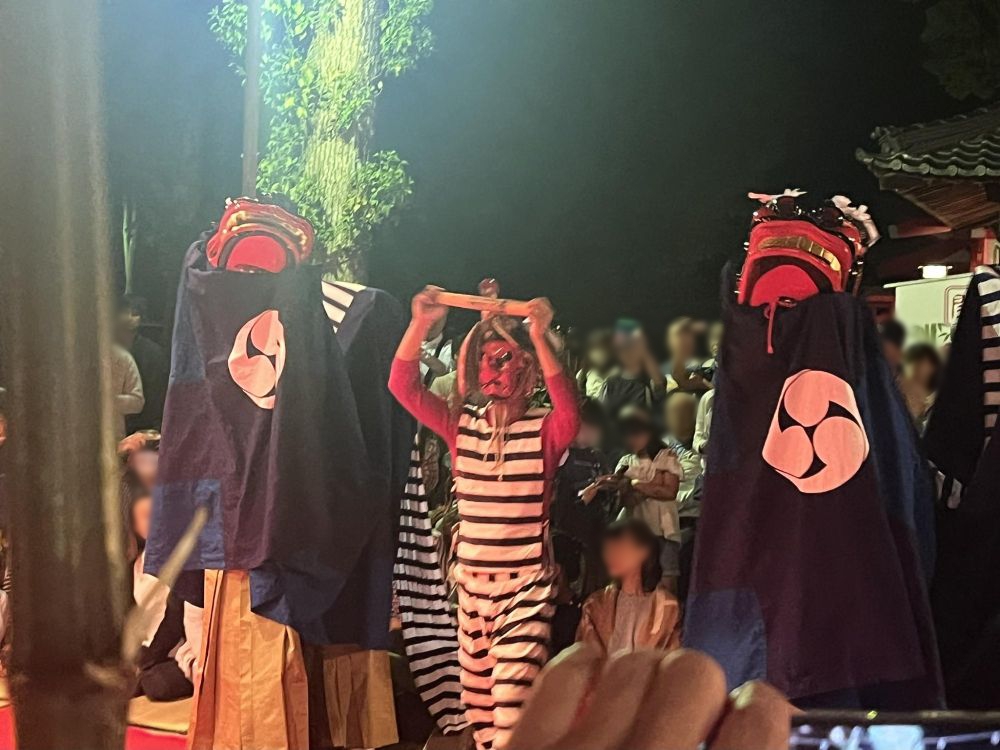

こちらは「四方掛(しほうがかり)」で、真ん中に天狗(猿田彦)が登場します。

そして天狗が持っているのがササラで、その音に先導されて奮い立って舞うとのこと。

次に「歌剣」「吉野舞」と続きますが、この2曲は神楽歌があります。天岩戸の神事を詠んでいるそうです。

|

|

|

2曲のうち、剣と御幣をもって舞うのが「歌剣」です。後に笛と巴太鼓、締太鼓が見えます。

そして剣を扇にもちかえて優雅に舞うのが「吉野舞」です。

こちらは「扇の舞」で、扇を得て乱舞する様子を表現しています。

この後は、「玉の舞」ということで面をかぶった、農民風のいで立ちをした人物がおんぶされて登場します。先ほどの天狗同様に、舞台に結界が離れていてその中までおんぶさせられて来る習わしです。

|

|

|

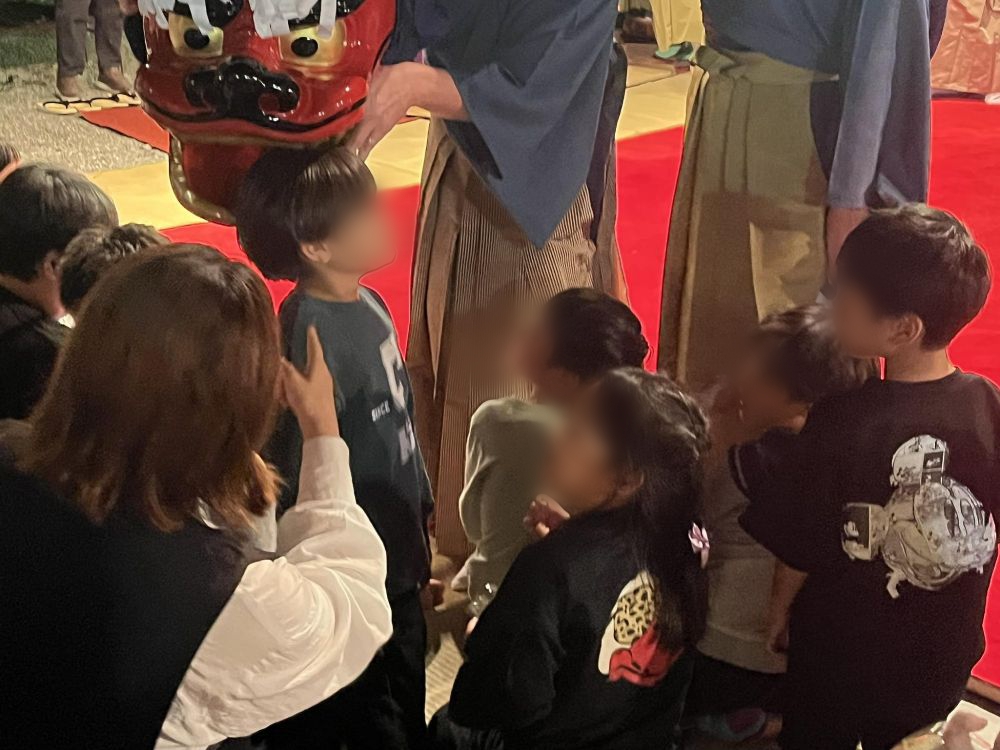

最初にお菓子が子どもたちに配られていました。

そのあとスタートします。農民風の人物が最初に持っていた玉が油断をしているすきに獅子に取られて、それを取り返そうと奮闘する姿が見られます。

取られた玉が中々取り返されずにうなだれている姿が個人的には好きですね。

|

|

|

この後、獅子舞に頭を噛まれる儀式が行われました。子どもが中心ですが大人も噛んでもらえます。

このあとは「神来舞(しぐるま)」という単調な曲合わせで鈴と御幣を捧持して舞が行われます。

「白獅子」です。これは奮い立って蚕を取り虫を追う勇壮なお祭りです。

そして最後は「花の舞」ですが、これがとても不思議な内容です。画像中央にあるのが「花」で、この花をめぐってのやり取りが見ものです。

天狗(猿田彦)の格好をしている人がここでは真似師(まねし)となるのですが、先ほどの舞の時とは全く違うキャラクターになっていて寝ているところから始まります。

|

|

|

それを「起し」という人が真似師を起こしながら、漫才みたいなやり取りを繰り返します。そこに獅子舞が絡んでくるというもの。

ということで無事にすべての曲が終わりました。

最後に西代神楽保存会の方からの挨拶があって終わりました。

最後に西代神楽がどのようなものか少しでもわかるように動画に撮影させていただきました。

西代神楽の昨年の様子を紹介しました。河内長野西代のオリジナルのお祭りの一つなので興味があれば当日ぜひ見てほしいと思うところです。しかし、昼間はまだ暑さが残る10月の河内長野ですが、夜は結構ひんやりしていますので、見学の際には長袖にされたほうが良いでしょう。また大体2時間くらいありますので、前に見学用ゴザはありますが、野外用の折りたたみ椅子を持ってくると疲れにくいかもしれません。

「PR」

西代神社(西代神楽)(外部リンク)

住所:大阪府河内長野市西代町16-5

西代神楽:10月10日19時から

アクセス:南海・近鉄河内長野駅から徒歩15分

|

|

|

この記事を書いた人

奥河内から情報発信

大阪府河内長野市在住の地域ライター・文筆家。2021年に縁もゆかりもない河内長野に移住し「よそ者」の立場で地元の魅力・町が元気になるような情報を発信しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cf17253.22ba87a7.4cf17255.8619bd44/?me_id=1303945&item_id=10012866&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fodori-company%2Fcabinet%2Fphoto2%2Fkagurasuzu.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cf16be5.ebee1453.4cf16be6.a08c6d03/?me_id=1401441&item_id=10000848&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkyozenbi%2Fcabinet%2Fote%2Fote_sho%2F38-00043_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント